【今すぐ使える】おしゃれなテンションコードに変換・リハモするためのアコギコード6選!【個人的な備忘録】

3和音のコードに少し飽きてきたという方多いのではないでしょうか?

飽きたとは言わずとも、複雑な響きのコードを使ってみたいという気持ち、分かります!

今回は久しぶりのアコギ回となります。

自分の備忘録も兼ねて、使いやすかったり、高頻度で登場するコードたちをネットや書籍を参考にしながらまとめていきます。

その中で、同じような悩みや躓きをしている方の参考になればと思います。

注意事項

コードというものは本当に難しく、転回系や構成音の関係でコード名が変わったり表記の仕方が違っていたりします。

そして、当然、これから紹介するものだけじゃなく他の押さえ方もたくさんあります。

あくまでも「個人的な備忘録」の為ですので、ご容赦ください。

編纂の方向性

出来れば各コードを汎用性高く使用していきたい

いろいろと調べた結果的にも、私の経験的にも、「開放弦」を考慮した途端にコードの数は爆増します。

複雑な響きが開放弦を絡めることで得られるのは知っていますが、今回は開放弦無しで平行移動しても音の響きが変わらないものを集めました。

5&6弦ベースごとに当てはめて記載していきたい

完全に個人的な部分なのですが4弦ベースのコードをかき鳴らすのが苦手で(5/6弦のミュートがちょっと…)扱うコード数が増えるとこんがらがってしまいそうなので、今回は5/6弦でルート音を押さえるものを選んでいます。

使えるダイアトニックごとに情報を載せる

例えば、AのコードをAM9に全部変換してどの曲でも使っていいかと言われたら「微妙」です。スケールから外れた音を含む場合があるので、なんでも変換可能というわけではありません。なので、どのときに使えるかの情報も載せていきます。

コード表

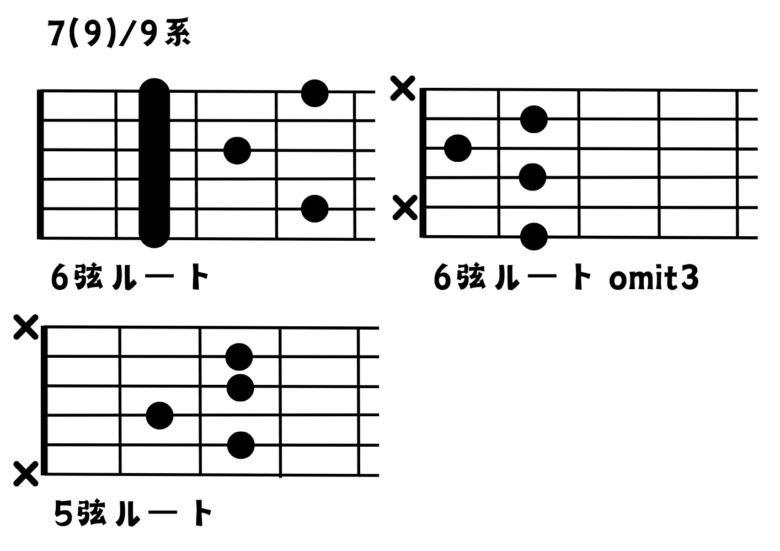

7(9)/9系

使用頻度の高いコードで、変換可能なのはⅤ(5番目)のコードになります。

6弦ルートの「omit3」とはコードの性格を決める3度の音を抜いているため、メジャーなのかマイナーなのかあいまいな響きになります。

響きとしては、やや暗いですが、6弦を親指で押さえれば使い勝手がよさそうと判断し掲載しました。

5弦ルートの場合、1弦を押さえて弾くパターンもあります。

しかし、この形でもポピュラーであり、やや押弦が難しい感じたため割愛してます。

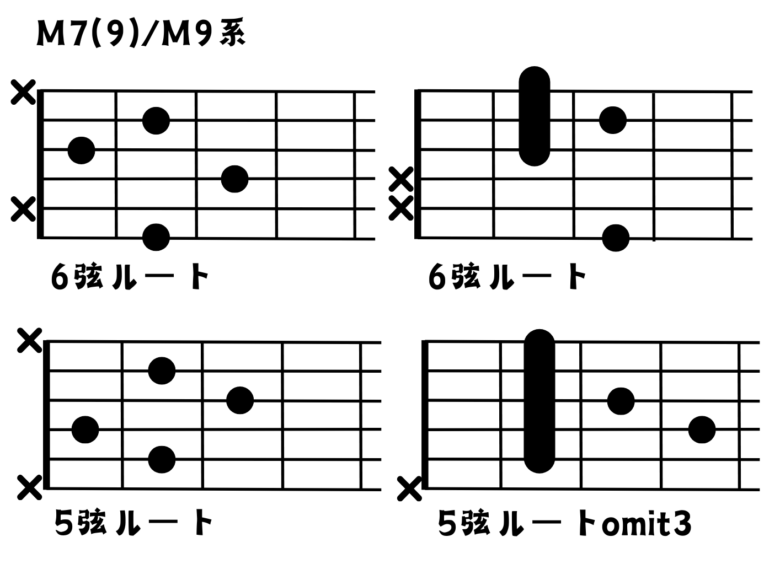

M7(9)/M9系

5/6弦ルートによって3/4弦の押弦が逆になるというややこしい形のM9系です。

これは、色んな楽曲に登場するM7系が大体のパターンにおいて変換可能という、めちゃくちゃ登場頻度高めのコードです。

変換可能なのはⅠ(1番目)とⅣ(4番目)です。

響きがめちゃくちゃおしゃれで、後述する「m7(9)/m9系」と併せて自分なりに理解したいがための本記事と言っても差し支えないです。

6弦ルートの右側の図は、押さえてみるとやや難しいですが、音の響きがめちゃくちゃ綺麗だったので載せてみました。

このコードへの変換がスムーズにできるようになると、かなり他と差別化できるようになります。

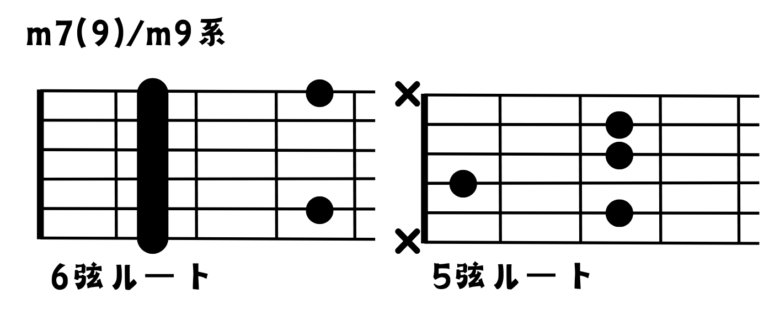

m7(9)/m9系

マイナー系なのに暗くない。むしろおしゃれで落ち着く印象のm7(9)/m9系。

5弦ルートの押さえ方はボサノバ系などでも多用される超重要コードです。

変換可能なのはⅡ(2番目)とⅥ(6番目)です。

3番目のEmも出来ない事はないですが、スケールが外れた音が入ってきます。

しかし5弦ルートの押さえ方で「Dm→Em→Dm→Em→…」とするだけでも、良い雰囲気が出るので全然使っても問題ないと感じています。

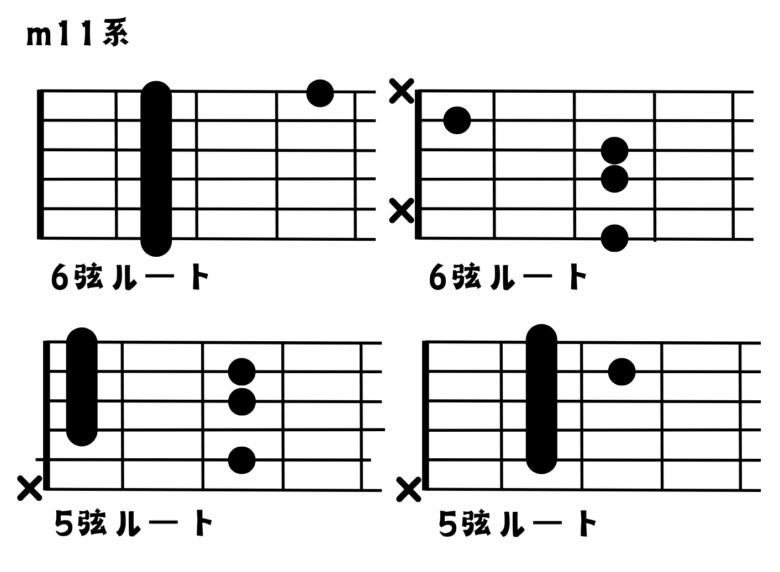

m11系

これは調べていくうちに、おおっ?!となって急遽追加したm11系のコードです。

これはマイナー系ですが11thというテンションがsus4にも使われる4度の音なので、全然暗くなくて、むしろ明るさすら感じます。

変換可能なのはⅡ(2番目)とⅥ(6番目)です。

そして先述したm9系と同じようにⅢ(3番目)も出来ない事はないです。

ここまでテンションが重なってくると、コードの解釈や押さえ方によって別のコードネームがあてられることもあります。

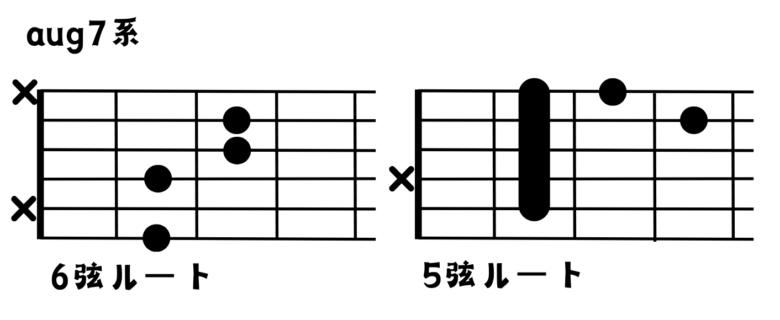

aug7系

これは、私のお気に入りのコードなので、理解を深めるために記載しました。

aug7系の押さえ方はあまり情報が無く、セブンスの無い「aug」の方が取っつきやすいかもしれません。

今回は変換できるコードということではなく、コード進行としてⅤ7の前に置くと良い雰囲気出るよ!ということをお伝えしたいです!

aug7は6弦ルートの場合ミュートがめちゃくちゃ楽なのでカッティングし放題です。

オリジナル曲「オセロ」の中でもkey=EでG#aug7とBaug7を多用してます。

作った当時は「なんか良いやん!」でしたが、こう見てみるとちゃんと理論に乗っかっているので、自己研鑽は続けていこうと思います…。

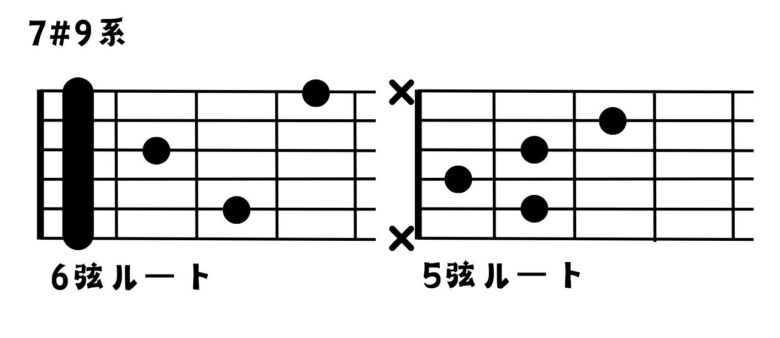

7#9系

いわゆる「ジミヘンコード」です。

5弦ルートの形が有名ですが、今回調べてみると各弦ルートverが沢山ありましたので、良かったら調べてみてください。

よく見ると前述した7(9)/9系の小指部分が半音上がったフォームだということに気づきます。

使える場面で言うとkey=Am上でのE7みたいな場面でしょうか。

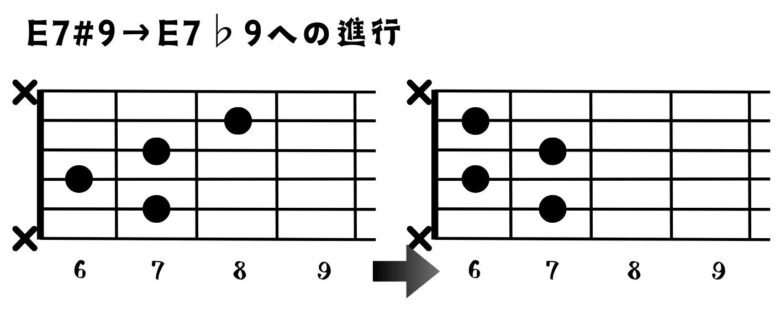

同じようなⅥmへ向かう前のⅢ7として下記の進行が可能です。

小指を動かすためにフォームをがらりと変えないといけないので難易度は高めですが、この響きがとても好きです。

丸サ進行を変換

有名な丸サ進行を上記のコードや進行を使いながらリハモしていきます。

まず通常ver。

次にリハモver。

コードチェンジの数が増えているのでそりゃそうなのですが、展開が生まれて、各コードにも味が出ました。テンションノートが加わると一気に響きが複雑さを帯びてきますね。

今回はアコギでしましたがエレキギターでも歪ませすぎなければ十分使用可能かと思います。

コードは奥深い

書籍やネットで調べてみると本当に多様なコードがあります。

それがジャンル特有の「っぽさ」だったりもしますし、開放弦が絡んでくると更に飛躍的にコードの沼は深くなります。

開放弦を絡めると、同じ押さえ方でも別の響きのコードとして成り立つ場合が沢山あり、それでコード進行を作れるのでそれらの記事も書いてみたいと思います。

私は手がそこまで大きくなく柔軟性もあるかと言われれば良くて「中の下」なので、今回は難しいストレッチフォームは省きました。

もちろんここで列挙した以外にも複雑でかっこよくておしゃれな響きのコードは沢山ありますし、それが一層映えるコード進行があります。それらに光を当てる為にもまずは本記事を備忘録として私自身研鑽に励んでいきます。

コード進行に関する記事は他にも書いているので良かったらご覧ください。

また、本記事は動画にもしています。

観て頂けたら嬉しいです。

このブログ記事が、皆さんの音楽制作に役立つ情報を提供できることを願っています。

さらに詳しい情報や、ご意見ご感想があればぜひコメントをお待ちしています。