【必見】音楽家から見るSuno AI v4の現在地!なぜ曲を作るのかを改めて問われた結論は○○のため!

先日、下記のようなツイートを見かけました。

ちょっと、怖いの見つけてしまった。ユーチューブにて、AIで生成された80年代シティポップばかりアップしているアカウント。このクオリティが、どの曲も高すぎる。トラックのみならず歌詞もボーカルも素晴らしく、昨日まで存在しなかったはずなのに、どの音源も入手したくてたまらない。怖いよ。

— デラ (@derax456) October 3, 2024

AI作曲した音楽をたくさん上げているYoutubeチャンネルがありその曲達のクオリティが軒並み良いとのこと。

確かに、Tiktok上でもAI音楽がよく流れてきます。

どれも聴けばすぐにAI作曲だと分かるのですが、クオリティの向上には目を見張るものがありました。

2023年末にリリースされた「Suno AI」を当時触ってみて、「おおこりゃすげー」ぐらいで留まっていたのですが、今回改めて触ってみたら色々考えさせられました。

音楽家にこそ届いて欲しい内容になりますので、それを共有していきます。

そして、この記事ではAI生成の是非に関しては言及しません。

ご了承ください。

SunoAIのめざましい進化

1.ジャンルの網羅性

ロックやポップ、ハウス系やヒップホップなどの音楽が作れるのは何となく知っていましたが、他の音楽ジャンルはどうだろうと検索してみました。

Color Bass

ケルト音楽

ジプシージャズ

AIが凄いとは聴いていたけど、どれも破綻無く以前より遥かに高音質になっています。

ギターのアーティキュレーションや音の強弱までしっかり再現されています。

曲全体の構成も起伏に富んでいて、やや冷や汗といったところ。

つぶさに見ていくと、一発でこれらが生成されるわけではなく、10~20個のプロンプトで指示を送って作られていたので、それなりに細かい設定は必要みたいです。

2.オーディオの取り込みが可能

以前から実装された機能みたいなのですが先日触ったばかりの私には衝撃的な機能でした。

スマホでもSunoが使えるようになり、スマホのマイク経由で鼻歌や演奏を送ることが出来ます。

そして、お恥ずかしいのですが私の鼻歌です。

聴き心地が悪かったらすいません。

これを基にAIに曲を作ってもらいました。

オリエンタルな雰囲気でとだけお願いしたらこうなりました。

また、各曲に言えることですがボーカルの質感も良くなって日本語もうまく歌えるようになっています。

新しい機能等が去年末から色々追加されているみたいなのですが、ここでは割愛します。

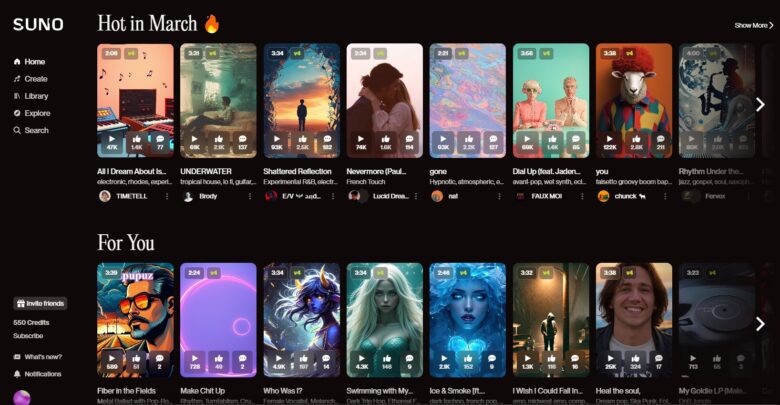

Home画面ではトレンドの曲が紹介されていますが、数万回~数十万回再生を叩き出している曲ばかりです。

つまりSuno上で曲を作り、ここで曲を聴く文化があり、フォロワーや再生数を伸ばしているクリエイターがいるという事実とそれらを育む土壌があるということです。

本題:踏まえて何を思うか?

1.アイデアツールとして優秀

前述したように、ジャンルごとに特徴を捉えていて使用楽器を確認したり、新しいジャンルの掛け合わせなど使える用途は幅広いものがあります。

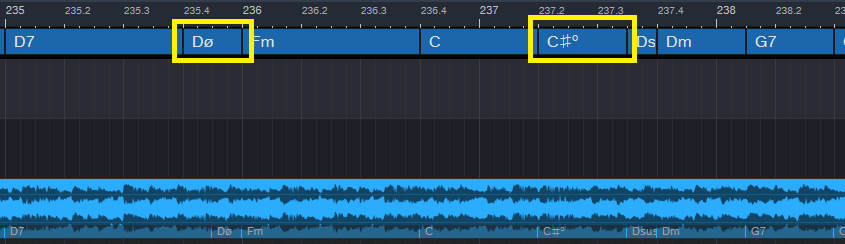

StudioOneでコード解析を行うと3和音だけに留まらずハーフディミニッシュなども使用してきて、私のイメージしていたⅠ-Ⅳ-Ⅴ-Ⅰのような簡素なコード進行から脱却しています。

また、メロディはあるけどどう展開させようか…?みたいな時のアイデア出しに先のオーディオの取り込みが便利だと感じてしまったのは率直な気持ちです。

2.視聴者の私vs作曲家の私

SunoAIを触っていると、この曲かっこいいー!とワクワクする自分と、いや俺ならもっとうまく作れるし弄りたい部分が沢山ある…!とムズムズする自分が現れます。

Spotifyで既存の曲をディグっている時のような感じに似ているとも言えるのですが、AIが作っているからこそなのか謎の闘志みたいなものが強烈に沸き立ちます。

私自身自分で作った曲が大好きですし、それなりのクオリティのものは出しているつもりですが、めちゃくちゃ遅筆であれこれ唸りながら日々曲をひねり出しています。

それらの工程をものの数十秒で突破してくるAIに、内なる二人の自分が色んな声を発してくるわけですね。

そして、いつの間にかDAWを立ち上げている自分自身に安堵します。

3.AIの使い方と矜持

AI界隈にはいつでもセンシティブな問題が存在しています。

当然、音楽業界でも各所で取り沙汰されていますが、AIツールは「持たざる者が持てる者」になる最高のツールです。

たくさんの曲を聴き、練習して、機器の操作方法を覚え、挫折と嫉妬を繰り返して、時間とお金をかけて、ここまでやってきた自分にパッと来て肉薄してくるAIに抱く感情はとても複雑です。

しかし、AIを現状全く使用していないかというとそうではありません。

ボーカロイドにもAI機能を使ったものがありますし、iZotopeのソフトはAIを使ってマスタリングの手伝いをしてくれています。

曲をステムごとに分解するのもAIの力だし、AI動画生成を使用してMVを作ったこともあります。

そもそもサンプリングやremixという文化がある音楽にとって既存の音楽の再構築は昔からある伝統的な手法ではないかとも思ったりします。

私は、AI生成したものを「自分が作った曲です」とは言えないし言いたくないです。

巧拙はどうであれ私には曲も歌詞も作れるし、それが好きだからです。

かと言って、AI作曲をしている人を卑下したりもしません。

その人なりの矜持があって、私には私の矜持がある。

そして使えるものは使っていくというのが私のスタイルです。

AIとどう向き合うか?

ツールとしての有用性は確かにあることは説明した通りです。

そして、それらの音楽を聴くことで色んな感情が沸き上がり自分自身が作曲に向かえるようになることも確かです。

Suno AI上で音楽を聴いていると、明らかに他と違ったクオリティの曲に出会うことがあります。

それらを覗くと、プロンプトの量が尋常じゃなく細かい指示が音楽用語を使って作られていることに気が付きました。

見づらいですが下記がそのプロンプトです。

音楽を作ったことのない人がAI作曲によってこれらが出来ているなら、音楽作れる人がこれらを使えば物凄いことになるのでは?とも思ったりします。

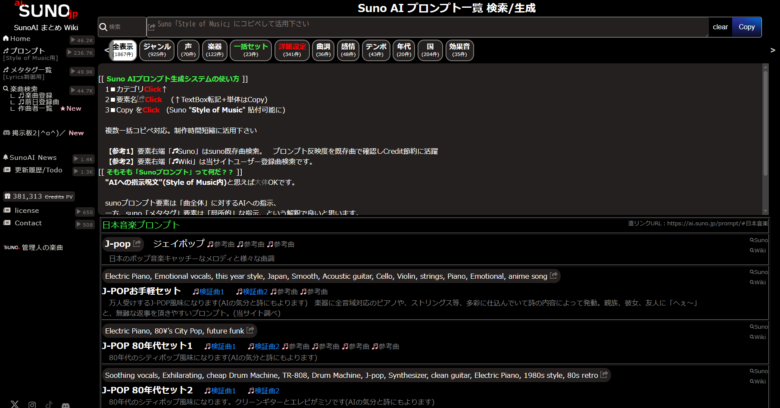

また、Suno AIのプロンプト集なるサイトもたくさん立ち上がっていてこのムーブメントはますます勢いを増すことは明白です。

これからもっと多くのAI音楽が世に生まれてくるのは間違いありません。

音楽配信サービス「TuneCore」はAI作曲の音楽配信を許可しています。

あるデータによると1日に1万曲のAI音楽が配信されているとのこと。

世界がこれからどのようになるかは分かりません。

じゃあその大波の中で私達音楽家はどうすればいいのか。

その命題は今後消えることは無いと感じます。

それを踏まえて、「AIとどう向き合うか?」

そして、「作曲とどう向き合うか?」を私は問われた気分になりました。

試行錯誤「だけ」が無い音楽

結論、「こんなことで心が折れてAI作曲家に転身するぐらいならハナから音楽なんてやってねぇよ」です。

プロンプトを入れてクレジットが許す限りガチャを回す。

個人的な主観ですが、この営みは私の考える作曲行為とは少し違います。

・ハイハットをどのぐらい閉じるか…

・グランドピアノかアップライトピアノか…

・キックを1発入れるかずらすか…

・どのタイプのコンプレッサーを使うか…

・歌い方の表現をどうするか…

・ボーカルの音量を0.5dB上げるか下げるか…

ここには書ききれないほどの「試行錯誤」こそが作曲をする醍醐味だと思っています。

一瞬のひらめきや謎に良いテイクが録れた瞬間などの短い奇跡を継ぎ接ぎして、それをテーブルの上にのせて「試行錯誤」をして私は作曲と呼ばれるものをしています。

そしてこれらの試行錯誤は聴き手には何の関係もないというのもまたミソでしょう。

聴き心地がどうか?感情が動くか?良い曲かどうか?がリスナー側の全てです。

移動中の数十分で完成させたという逸話の残る名曲も、数年間温め続けてきた歴史的な名アルバムも、バックボーンが与える感情はあれど曲の良し悪しには影響を及ぼさないのが音楽の難しいところです。

これがウィスキーやワインなら、時間変化によって15年物や40年物みたいにプレミアムな価値が付くというのに…。

結局「試行錯誤」が好き

私はコーヒーが好きですが、豆を挽いたりはせずコンビニで缶コーヒーを買います。

また、ラーメンも好きですが、製麺したり鶏ガラを煮込んだりはしません。

当然手間を掛ければ美味しくなるのは知っていますが、私にとってそれはそこまでのものではないのです。

作曲に置き換えてみると、手間暇をかけた方が良くなることを知っているし、その工程で得るものがあるから作曲をして歌を歌っているのだと思います。

知らない人から、「豆挽いてみなよ!」「缶コーヒーなんて邪道だよ!」と言われても知ったこっちゃないと思ってしまいます。それは、私の人生においてそこまで重要なウェイトを占めていないからでしょう。

その試行錯誤が楽しくて苦しくて時々嫌になりながらも、完成させた時の甘美な達成感を知っているというのは、とても喜ばしいことだと言えます。

見て見ぬ振りするのはやめた

私のAIへのスタンスは、

・ただのツール。

・現に使っているツールもあるし一括りに否定は出来ない。

・流れは止められないし使えるものは使っていく。

・まだ人間が作る曲には及ばない。

・著作権などのクリエイターを守る法整備は進んで欲しい。

という感じです。

私的には中立な立場をとっているつもりなのですが見る人から見れば肯定的なのでしょう。

これからのAIがどのような進化を遂げるかは分かりませんが、より加速度を増し生活や創作活動に入り込んでくることは明白です。その中で、音楽生成AI筆頭ともいえる「Suno AI」の現在地を音楽クリエイター目線でお届けしました。

個人的には曲をディグったりSpliceでサンプルをあれこれ聞いてるのと変わらない感覚なのですがいつ追い抜かれるとも分からず、不安や焦りがあるのも事実です。

けれど、それらを使わずに何も知らず頭ごなしにNOを突き付けるのもなんか違うなと感じました。

そして他の人はどう考えているのかを調べていると素敵なnoteがあったので共有します。

今回Sunoを触ってみて、驚異的に感じる部分はありましたが、まだいけると感じました。

見て見ぬ振りはせず、私は私なりの試行錯誤を続けていこうと思います。

一応気になった方のためにリンクを貼っときます。

長々とした駄文を読んでいただき有難うございました。

このブログ記事が、皆さんの音楽制作に役立つ情報を提供できることを願っています。

さらに詳しい情報や、ご意見ご感想があればぜひコメントをお待ちしています。