【超長尺】BEATSURFING「CHEat code」16個のモジュールを個別で完全解説!初心者向けとは言えなすぎるあまりにゴージャスな音作りの秘訣?!

各SNSやメディアで最近よく見かけるマルチエフェクター「CHEat code」。

その名の通り、音作りをする上でチートコード的な力を発揮してくれるモジュールが16個も入っています。

しかし、実際使ってみると、めちゃくちゃ難しい!!

思った通りの音にならなかったり各パラメーターの意味が分からなかったりと、かなり初心者泣かせのプラグインです。

毎回マニュアルを熟読する私ですが、今回のプラグインに関してはたった5ページで概略を載っけている程度だったので自力で出来る限り理解してきました。

ということで、他の特色にはほぼ触れず16個のモジュールの解説に重きを置いて記事を書いていきます。

製品概要

CHEat code は再構築されたマルチエフェクトプロセッサーです。 徹底的に設計された16のモジュールで、音を根本から変え、ワークフローを加速。重ねて使う、ルーティングし直す。伝説的なChe Popeとの共同開発。これがあなたの新たな「ズルい」武器です。

16種類のユニークなエフェクトエンジン: 常識を超えたサウンドを探求しよう。グラニュラーシンセシス、歪んだディレイ、豊かなモジュレーション、リズミカルなスライス、テクスチャー処理――各モジュールが独自の音響的個性を持っている。

フルイド・ルーティング: モジュールを直列でつなげて進化するチェーンを作るもよし、並列で重ねて複雑なレイヤーを構築するもよし。従来のFXプラグインのように直列か並列かを選ぶのではなく、本製品ではその中間も自在に探索可能。たとえばノブが中央にあるとき、それは直列と並列のちょうど中間で、両方の信号経路を動的にブレンドしている状態です。

パフォーマンスウィジェット: 一時的なエフェクトスロー。タッチに反応するオートメーションリターン。ライブパフォーマンスの即興性をDAW内でそのままキャプチャ。

高度なマクロ: 複雑さをシンプルに。4つのマクロが、精巧なサウンドデザインと直感的なパフォーマンスのギャップを埋める。本家サイトより引用

マクロコントロールやフルイド・ルーティングなど色々解説すべき点はあるのですが、今回は割愛します。

解説動画の中で…

ある解説動画を見ながら今回の記事の知識を蓄えていたのですが、その中で

「ここでは何が起きているかを考えずに、ただ気に入った音を選んでください。」

「私もこれから理解を深めていく必要があります。」

と言っています。

つまり、理解するのがめちゃくちゃ難しいので深く考えちゃダメということです。

と言うことで、早速モジュールの解説に入っていきます。

16個のモジュール解説

1.Bubble Grain

ディレイにグラニュラーシンセサイシスの要素を加えた「Bubble Grain」。

名前の通り泡っぽい質感とディレイの空間の広がりを加えることが出来ますがどちらかというとサウンドデザインの意味合いが強いモジュールです。

TIME

FREEは手動設定で、SYNCにするとDAWのテンポと同期して4分音符や8分音符、三連符や付点音符のディレイを隣のダイヤルで設定できます。

16thに設定すると元の信号がどの長さサンプリングされるかを指定することが出来ます。

SIZE/FEEDBACK

X軸(ヨコ)はディレイのサイズで伸ばすほどディレイの再生時間が長くなります。

Y軸(タテ)はフィードバックのループ音量でディレイの減衰感を設定できます。

ここは直接マウスで触ることが出来ます。

上記の2点はディレイ系やリバーブ系のモジュールで度々出てきます。

共通のパラメーターになるので何となくでもここで理解しておいてください。

TYPE

4つのアルゴリズムで質感を変更することが出来ます。

「TYPE」や「ENGINE」というパラメーターがこれから何回か出てきますがここはもう説明とかじゃないです。

難しいことを考えず好みの質感を選んでください。

SHAPE

SPEEDはグレイン(粒子)がミックスされる速度です。数値が低いと原音とディレイ音がすぐ混ざるのでスッキリとした音になりやすいです。

逆に数値を上げていくと空間の広がりや残響感が大きくなります。

PATTERNも前述の「TYPE」みたいな感じで好みの音を選んで貰います。

デチューンが強いものや音の広がりが強いものなどかなり個性的です。

FILTER

バンドパスフィルターの周波数とQの幅を設定します。

有機的な粒感・幻想的な空間感

各モジュールで「ランダマイズ機能」を使用してデモ動画を撮りました。

雰囲気やこのプラグインの魅力が伝われば嬉しいです。

Bubble GrainはCHEat Code内でも特に「有機的な粒感・幻想的な空間感・音の溶解と再構成」が得意なグラニュラーモジュールです。

「有機的」「幻想的」「アブストラクト」がキーワードになります。

パッド音やシンセ、ボーカル、パーカッションなど様々な音の質感を変えることが出来るのっけから優秀なモジュールです。

2.Chorus

「Chorus」は7種類のコーラスアルゴリズムを搭載し、繊細でクリアなアンサンブル感から、派手なディメンション系、ヴィンテージ風のデチューンや現代的な広がりまで幅広いキャラクターを搭載しています。

TYPE

LFOタイプが「Drunk」「Sine A」「Sine B」の3タイプがあります。Sine波を模した2タイプも素敵なのですが、まさに「酔った」ような音になるDrunkが一番お気に入りです。

そして「ENGINE」は前述した通りアルゴリズムが7種類用意されているので好みの音を選んでください。

FREQUENCY/STRETCH

X軸(ヨコ)は変化周期、Y軸(タテ)は変化量を設定できます。

LFO

SHIFTは左右の位相のオフセットです。

数値が低いとすっきりした音になり高くしていくと音がより滲んでいきます。

FLIPは「位相がズレたLFOをどのぐらい混ぜるか?」ということみたいです。

言語化が難しいのですが、数値を上げていくと気持ち悪い不安定な音になります。

DRIFTは他のモジュールでも度々出てくるのですが、「漂流」や「フラフラする」みたいな意味で音がランダムにさまよって揺らぎを付加します。その強度を設定することが出来ます。

DELAY

ディレイ音の音量設定とのことですが、個人的にはイマイチ設定がしっくり来ませんでした。

ちょい難し目のパラメーターです。

立体感と自然な揺らぎ

このモジュールでは「定番コーラス」から「唯一無二の厚みと広がり」まで1つで自在にコントロール可能なエフェクトです。

SpinやDetuneなどの他モジュールと重ねることでサウンドデザインの幅が倍増します。

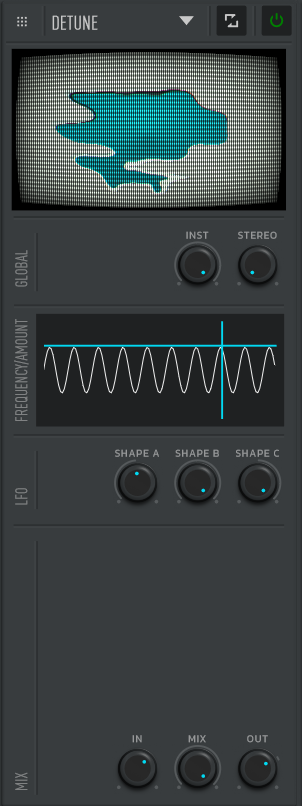

3.Detune

「Detune」は、入力音のピッチを微細に揺らし、コーラス効果や厚み、アナログ的な温かみや広がり感を加えるピッチモジュレーション系エフェクトです。

GLOBAL

INSTは不安定さを設定します。

個人的にはデチューンの量も増えているように感じました。

STEREOはそのまま「ステレオ幅」の設定です。

FREQUENCY/AMOUNT

前述の「Chorus」と同じように変化周期と変化量です。

XY軸で直感的に操作可能です。

LFO

デチューンの3種類のLFOをmodifier(変更・修正)するパラメーターです。

英文の意味は何となく分かるのですが、具体的な解説が出来るほど言語化が進みませんでした。

一応ビジュアライザーも少し変化するのですが説明には足りえませんでした。

このモジュールに限らず、ビジュアライザーが分かりやすいものとそうでないものがあるのであまり期待してはいけません。

厚みと絶妙な不安定感

DetuneはCHEat Codeの中でも「サウンドの厚み」「温かさ」「立体的広がり」を生み出す必須級モジュールです。地味派手どちらにも効く万能エフェクトなので、現代ポップ/エレクトロ/アンビエント/ロック問わず“音にもう一段階の存在感”が欲しい場面で大活躍します。

リード、シンセ、ボーカル、ギター、ベースなど色んなパートに適用できる幅広さもこのモジュールの特徴のひとつです。

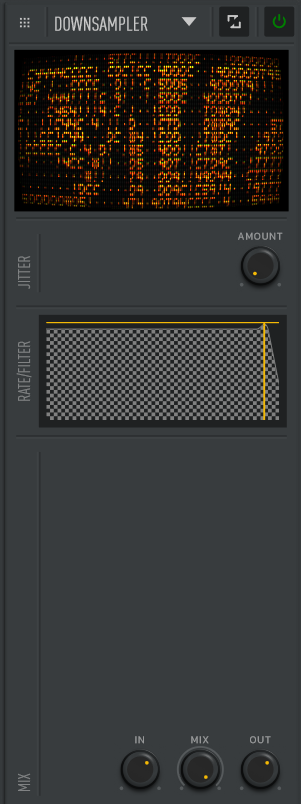

4.DownSampler

「DownSampler」は、入力音のサンプルレートやビット深度を意図的に落とし、デジタル特有の「ざらつき」「ジャリジャリ感」「Lo-Fiの質感」を付加するエフェクトです。

操作できるポイントが少なくてシンプルな設計になっているのも非常にありがたいです。

JITTER

どのぐらい音を劣化させるかを設定します。歪みやノイズの量が変化します。

RATE/FILTER

横軸がローパスフィルターで縦軸がサンプルレートです。

サンプルレートが低くなるほど音がボヤけて壊れていきます。

特有のざらつき感とLo-Fi感

サウンドデザイン的な性格が強く、使用箇所はだいぶ限定的ではありますがハマれば強いモジュールという印象です。

一番上のビジュアライザーが前述した3つとは違ってやや視覚的にわかりやすいのも特徴かも知れません。

5.Flanger

Flangerは、“揺らぎ”や“金属的なうねり”を付加するエフェクトです。単純な80sのギターサウンドだけでなく、現代的かつ幅広い表情のフランジャー効果が得られるよう設計されています。

TYPE

8種類のアルゴリズムが搭載されています。

スッキリめ、厚みましまし、金属感など様々な質感があります。

DELAY

ディレイ音の量と長さを設定します。上記のTYPEによっても雰囲気が変わってくるので動かしてみて下さい。

LFO

FREQは変化周期の幅です。ビジュアライザーも変化するので多少分かりやすいです。

PHASEは位相反転が出来ます。音の抜けが悪い時には試してみても良いかも知れません。

SHAPE1/2は…原音とエフェクト音のうねりが変化しているのは分かるのですが、具体的にこうと言える確信がなく…。

私は「うねり量」と理解しました。

COLOR

DYNはダイナミクスの調整です。プラス方向に回すと、音量の大小がより顕著になります。逆に回すと、大小の差が小さくなって音量が均一になります。個人的には音が大きくなる傾向です。

TONEはダーク(暗い)っぽい音から、ブライト(明るめ)な音に調整することが出来ます。

FEEDはフランジャーのフィードバック量です。他のエフェクトと同じように少なくするとスッキリするし、多くすると滲んで効果が知覚しやすくなります。

「静と動」「広がりと密度」

“従来のフランジャーを使いこなしたい人”にも、“最先端エフェクトによる新しい揺らぎ・空間・存在感”を追求したい人にも強力なモジュールです。

空間に馴染ませることも、逆にリード音を目立たせることも出来るので個人的にはかなりお気に入りのモジュールです。

6.Fractal Delay

「Fractal Delay」は、14タップ×3段階のディレイを多層的に組み合わせ、奥深いリズムや空間の複雑さ、特徴的なエコー効果を自在に生み出すマルチタップディレイです。1→2→4→8と折り重なるようにディレイ音が増えていくので非常に作りごたえのあるモジュールです。

TIME

前述した「Bubble Grain」と同じです。

RATIO/FEEDBACK

X軸で分岐比率(タップ間隔の規則性や複雑さ)、Y軸でフィードバック量をコントロールします。フィードバックを上げると多層エコーがより際立ちます。

BP FREQ/WIDTH

左右の矢印を押すと「RATIO/FEEDBACK」と切り替わって設定することが出来ます。

ディレイ音に対するバンドパスフィルターです。

COLOR

SOURCEはステレオ信号のL/Rのどこから原音を取得するか選択します。これにより左右の広がりや特異な定位演出が可能です。

PLAYはディレイをどの層からスタートさせるか、FEEDはフィードバック信号をどのステージに挿入するかを決めます。ビジュアライザーで指定地点が可視化されているので解りやすいと思います。

STEREOはステレオ幅の設定です。

DRIFT

前述の「chorus」で記載したような不規則な音の揺らぎを設定します。FREQで周期、AMOUNTで変化量です。

空間の創造と予測不能な残響

Fractal Delayは「非直線的なディレイ」「分岐と拡がり」「ミクロなモーション感」といった、CHEat Codeの中でも最も“空間を創造”するユニークなモジュールです。

パーカッションに使えば「多層的で複雑なリズム」になるし、パッド系に使えば「不思議な浮遊感」のある音色になります。

7.Grain Delay

Grain Delayは、入力音を粒状(グレイン)に分解し、ピッチ・ディレイ・再生位置などを独立して変化・再構築する“グラニュラーディレイ”型モジュールです。

COLOR FREQ/BAL

TIME/FEEDBACKは前述したものと同じなのですが、左右の矢印切り替えで、ハイパス&ローパスフィルターと周波数の設定ができます。色が白くなった方が適用されます。

横軸を中央に設定すると全周波数を満遍なく適用することが出来ます。

SPACE

他のディレイでもよく見るパラメーターが並んでいます。

DAMPは音の減衰量。STEREOはステレオの幅。

SPEEDはディレイ音が拡散していく速度で、数値を低くするとスッキリした音像になります。逆にすると、ディレイが長くなり空間の広がりが出ます。

DRIFT

前述したものと一緒です。

解体と再構築特化のリズムディレイ

Grain Delayは、CHEat Code内でも特に空間的・時間的“解体と再構築”に特化した先鋭的ディレイモジュールです。

グラニュラー感を出すことも可能なのですが、どちらかというと「Fractal Delay」のようにビートやエッジ感を強調する使い方が個人的には好みです。

8.Reverb

Reverbはホールから抽象的なサウンドアート空間まで、幅広い残響パターンを搭載しています。自然で透明感のある残響から、人工的で幻想的なアンビエンスやリバース的効果まで自在に演出できるモジュールです。

TYPE&SIZE/FEEDBACK

前述してきたような効果です。

8個のアルゴリズムはそれぞれ聴き比べてみるだけでも非常に面白いです。

総じてリアルな残響感というより、サウンドデザイン的な変わった響きが多い印象でした。

BLUR

DRIFTは残響の音の揺らぎ、DIFFは輪郭のぼやけ具合、DAMPは高域の減衰量、COLORは音の明るさをそれぞれ調整できます。

FEEDBACK

各音域のフィードバック量の設定です。

低音を増やすとかなりおどろおどろしい雰囲気になります。

他のモジュールと相性抜群

CHEat CodeのReverbは多機能で、実用残響から芸術的サウンドアートまで幅広く対応する万能空間系エフェクトです。

単体でももちろん優秀なのですが、他のディレイ系やモジュレーション系のモジュールと組み合わせることによって「CHEat Code」ならではの唯一な音作りが可能になります。

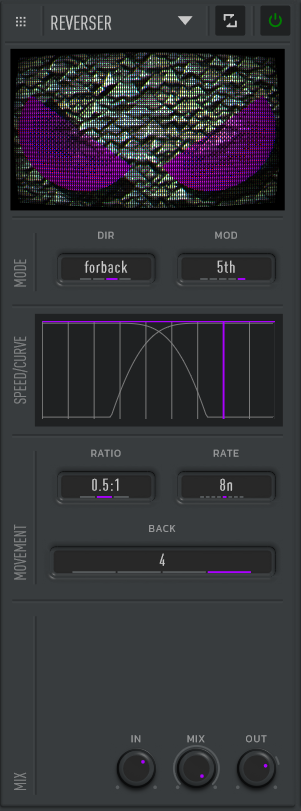

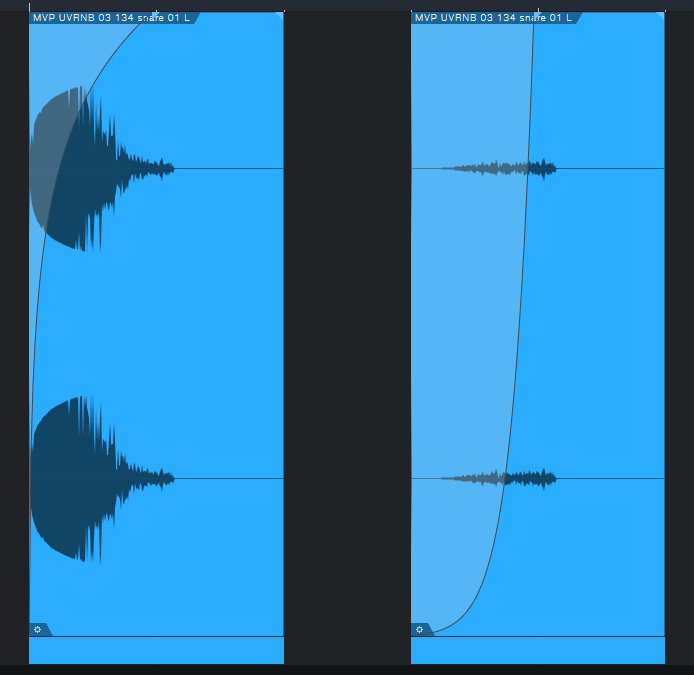

9.Reverser

Reverserは「シンプルな逆再生」だけではなく、多層的な時間操作によって、トラックにダイナミックな展開やグリッチ効果を追加できるモジュールです。

そしてこれが理解するのに一番苦労しました。

目玉モジュールっぽくもあるのですが、もうめちゃくちゃ難しかったです。

MODE

DIRは左端の「forward」から順番に、「正・正」→「逆・逆」→「正・逆」→「逆・正」と再生回転の方向を4パターンから設定できます。

リバース音を使うには「正・逆」が一番分かりやすくてMIXで調整するなら「逆・逆」が個人的にはおすすめです。

MODは回転スピード設定ができ、スピードを変更した際の音程のクオンタイズがあります。

無段階や半音ずつ、5度などがあります。

SPEED/CURVE

解説動画曰く、仮想の2つのターンテーブルのどちらのデッキを長く再生するか?を設定できるとのことですがちょっと理解が難しいです。

ここでは、X軸(ヨコ)で再生スピード(音程)を決めて、Y軸(タテ)で音量のカーブを決めます。Y軸の理解が難しいのですがここは素直にフェードのカーブをイメージしてもらえればいいです。

値を低くするほど、右側のデッキの再生の立ち上がりが遅くなるのでやや不鮮明(フェード)な感じになります。

MOVEMENT

RATIOは左右のデッキの再生速度の比率を決められます。1:1であれば原音通りですが、0.5に設定した方は半分の再生速度になるので1オクターブ分音が低くなります。

RATEはオーディオをスライスする長さです。Tが付くのは3連符という意味です。

曲のリズムや求める効果によって設定しましょう。

BACKは非常に複雑です。

どのぐらい前に遡ってオーディオをスライスするかを決められます。

1~4の数値で表示しているのが直感的ではないような気がしますが、MODやRATEやSPEEDといったパラメーターとも絡んでくる要素なのでいいタイミングで再生が始まるように調整しましょう。

1であればすぐに後ろのデッキが再生されるし、4にするとかなり遡って再生が始まるので遅れて聞こえます。

現代音楽に通ずる時間操作

Reverserは「逆再生」という基本機能を超えて、楽曲の時間軸そのものを自由に“いじる”ことができる唯一無二の時間系エフェクトです。リバースギミックやハーフタイムはもちろん、現代エレクトロニック/エクスペリメンタル系の“時間操作”要素まで即興的に取り込めます。

個人的にはかなり扱うのが難しいモジュールだと思います。

RATEを2nや4nぐらいから使い始めるのが音が破綻しづらいと思うので試してみてください。

10.Sequence Delay

Sequence Delayは、ディレイタイム/パン/フィルター/音量などを「ステップシーケンサー形式」でプログラムできる多機能リズムディレイ・エフェクトです。

AMP/SOURCE

ディレイの音量と、左右のどちらから原音を取得するかを選ぶことが出来ます。

矢印を移動させると他にはパン・フィルターもシーケンサー式に設定が可能です。

FILT MIX

原音も含めた、ハイパス・ローパスフィルターを設定できます。

Hz表示ではなく0~100の数値間なので耳や感覚を頼りに設定しましょう。

FEEDBACK

AMOUNTはフィードバックの量や強さ、RATIOは です。数値を上げるほど、後ろの音まで大きめの音で鳴ります。

シーケンス化したリズムや空間演出

Sequence Delayは「反復ディレイ」にとどまらず、「シーケンス化したリズムや空間演出」「部分ごとの動き変化」といった先進的なディレイデザインを一発で実現できるモジュールです。

結構個人的には扱いが難しいモジュールでもあります。

パンやフィルターやAMPでの音量操作など難しいと感じたので「ランダマイズ機能」で良い感じの設定を引くのを待つのも一興かもしれません。

11.Shaper

Shaperは、音に多彩な歪みと個性的な質感を与える“ウェーブシェイピング/サチュレーション系”エフェクトです。“倍音付加”“非線形な波形変形”など、アナログ的な温かみからデジタル的なギラギラ感、歪みのキャラクター作りまで1台でカバーすることが可能です。

TYPE

4種類のENGINEとOFFSETを設定することが出来ます。サチュレーションからディストーションに近い歪みまで多様に用意されています。

OFFSETは線形の中心のオフセット設定です。

マイナス方向に回すと音量が小さいタイミングから歪み出します。

逆に回すと、より大きな音が入力されたときに歪みます。

SATURATION/RIPPLE

3つのグラフで歪み具合を設定します。

SATURATIONは「DRIVE」や「AMOUNT」とも言い換えられる、歪みの量です。

弱めにすれば「温かみ」、強くかければ「激しさ」という印象になります。

RIPPLEは波打ち具合というかうねり具合みたいな感じです。

ここを強めると、倍音成分の周期が不規則に変化し「不穏・幻想的な雰囲気」が付加されます。

この2つはビジュアライザーで視覚的に適用量が理解しやすいかと思います。

どちらのグラフも左から「negative」「center」「positive」となっており、これが何かというと調べた限りでは、波形の上方・下方や入力の大小みたいなことらしいです。

「negative」はビジュアライザーの線形で言うと左下を変化させます。

個人的な印象では小さめの音量でも歪み始め、全体的な音としてディストーションみのある「歪み」になると言う印象です。

逆に「positive」は線形の右上を変化させ、入力の大きな音を歪ませます。

聞いた感じとしては、倍音成分が多めで「抜ける音」「サチュレーション」と言う印象です。

FILTER

ローパスフィルターの周波数と適用量(AMOUNT)を設定できます。

SOFT CLIP

ソフトクリッパーの適用量を設定できます。

多彩な歪みと個性的な質感

音作りの「核」として、「変化球」「飛び道具」として、またサウンドデザインとしてなど多彩な歪みを使用することが出来ます。

ドラム/ベースの芯・太さ強化や、現代Lo-Fi/ヒップホップ向けの“粗さ”付加、ボーカル・ギター・FXの個性的な存在感アップなど使用用途の幅広さが評価できます。

視覚的・聴覚的にも直感的に理解しやすい良いモジュールだと感じます。

12.Shuffler

Shufflerは、リアルタイムで入力音を3バンド(低域・中域・高域)に分割し、それぞれを独立してスライス/並べ替え、即興的でダイナミックな“音の再構成”を可能にするマルチバンド・シャッフルモジュールです。

X-OVER

ここで低域・中域・高域に入力音を分割します。

PATTERN

ステップ1~8まであり、それぞれ8種類のパターンがあります。

ビジュアライザーが連動して動きますが各ステップ・各パターンが影響しあって動きが変わっていくので好みのパターンを探すのはやや難儀かも知れません。

HIGH/MID/LOW

各音域の設定画面です。

PULSEは分割の細かさ、シーケンスの音数です。

OFFSETでは発音タイミングのオフセット調整ができます。

しかし設定はめちゃくちゃ難しいです。

OFFSETをいじるべきなのかPATTERNをいじるべきなのか…。

ここの判断が出来る場合は意思を持って、難しい場合は奇跡を信じて、パラメーターを触って見てください。

何が起きているかを理解しようとしないで

と、動画解説者の人は言っていました。

イメージとしては、単なるスライサーを超えて「素材の帯域ごとに即興的なビートやフレーズ再構築」を実現するCHEat Codeの中でもかなりエッジの効いたクリエイティブエフェクトです。

個人的には結局「ランダマイザー機能」を使って思いもよらないリズムやビートが産み落とされるのを待つようなモジュールになると思います。

13.Slicer

Slicerはリズムや音素材を帯域ごと・断片ごとにスライス&分割し、スタッターやグリッチ、リズム再構築まで可能な強力な分解・再構築系エフェクトです。

通常のスタッターやゲートを超え、複数の周波数帯域を独立してスライス制御できる点が特徴で、現代的なビートの解体やエレクトロニックなフレーズ解体・再生成に最適です。

PATTERN

パターンはあらかじめ92個用意されていてカスタムは出来ません。

LOW/MID/HIGHの3種類のノブで各音域の音量を決めることが出来ます。

ADSR/STRETCH

各バンドのADSR(アタック・ディケイ・サスティン・リリース)を設定でき、STRETCHでは3バンドまとめてX軸でアタック、Y軸でディケイとリリースを調整できます。

VINYL

ここではレコードのような音飛びの音程変化について設定できます。AMOUNTをプラス方向に回せば高い音に、逆に回すと低い音に音が飛びます。

DECAYはどのぐらいの時間をかけて変化するかを設定します。

数値が低いと「ピュン」と変化しますが、逆だと「ぴゅ~~ん」という感じです。

CURVEはピッチカーブの設定です。

すぐに変化するかゆっくり変化するかの違いになります。

STEREO

各3バンドにおける左右への広がりを設定できます。

オフセットなので、厳密には違うのですが、個人的にはパンを振るようなものだと解釈しました。

X-OVER

FREQUENCIESでは3分割するクロスオーバーポイントを設定します。

STEREOでは左右への広がり方、MOVEでは入力音量によって変化するモジュレーションの量を設定します。

現代的なグリッチ・即戦力のリズム操作

ビートを“切って並べる”だけでなく、“帯域別・パターン別”の自在なコントロールで、新しいリズム・フレーズを次々生み出せます。「VINAL」でのピッチの変化も面白くおすすめのモジュールです。

効果が分かりやすく、前述した「Shuffler」よりも音楽的に破綻しづらいので気軽に触れる点もおすすめのポイントです。

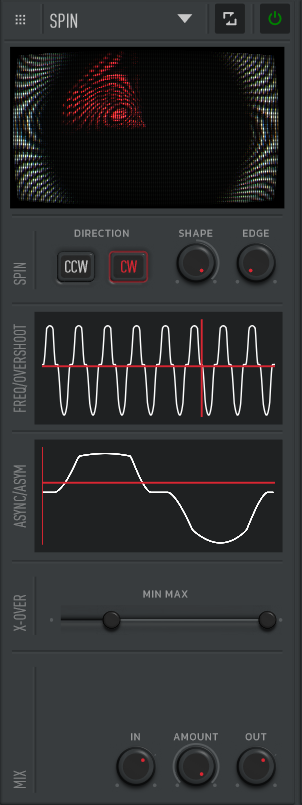

14.Spin

Spinは、ステレオパン&モジュレーション系エフェクトです。

“音の位置や動き”を立体的に、かつ独創的に制御可能でサウンド素材に“生命感”“浮遊感”“躍動”を加えたい時に最適です。

SPIN

DIRECTIONの「CCW」が反時計回り、「CW」時計回りです。

SHAPEはLFOの線形を変化させます。

EDGEは後述する周波数選択の端に行くほど効果を薄めることが出来ます。ステレオの広がりを和らげることが出来るし、モジュレーション効果を馴染ませたりするときに使えます。

FREQ/OVERSHOOT

X軸は周期・回転の速さ、Y軸はオーバーシュートの量を設定できます。

オーバーシュートとは、「モジュレーションやパンニングのカーブの急激さ」「ピークの飛び出し具合」または「エフェクトの係り具合の最大ピーク」を意味します。

つまり、この設定値が大きいほど、サウンドの揺れ幅が一時的に大きくなり、エフェクトが強調されます。

ASYN/ASYM

X軸が「非同期性」、Y軸が「非対称性」を設定できます。

XYパッドのグラフが変化するのである程度分かりやすいかと思います。

X軸(ヨコ)は左右の位相やスピードをどのぐらいずらすか、それによってどのぐらい立体的で有機的な響きにするかを決めます。

Y軸(タテ)は「モジュレーションの波形」や「変化のプロセス」を左右対称/均一からどれぐらい崩すか、それによってどのぐらいランダムで不規則な揺れを与えるかを設定できます。

X-OVER

適用する周波数範囲を設定できます。

ミックスの奥行きや空間設計

Spinは単なる「自動パンナー」に留まらず、「帯域ごとの立体移動」や“音像の変幻自在なダンス”を直感的に作り込めるCHEat Codeでも屈指のモジュールです。ミックスの奥行きや空間設計、新たなグルーヴや浮遊感の追加手段として、創作で重宝すると感じます。

15.Tap Delay

Tap Delayは“タップ操作”で直接ディレイタイムを決定できる、パフォーマンス志向かつ超直感型のディレイエフェクトです。

TYPE

ディレイエンジンとして「Pan」「Stutter」「Filter」の3種類が用意されてます。

PATTERN

「TAP」と書かれた部分をクリックするとタイミングが記憶されて白線で表示されます。一応枠の上部を叩くと長い線、下部を叩くと短い線で表示されますが、これはディレイ音のベロシティとなっています。

MOD

START/ENDのダイアルを回すと選択したエンジンのモジュレーション量が変化します。

例えばSTARTを小さく、ENDを大きくすると、ディレイの後半になるにつれモジュレーションが強化されていくという音像になります。

VEL CRVはベロシティカーブで、前述したベロシティの強弱量を決めます。

右に回す(プラス)ほどベロシティの強弱は強調されて、左に回す(マイナス)ほど平坦になり音が大きくなる傾向があります。

“唯一無二のグルーヴ”や“人間味”

Tap Delayは単なるディレイに収まらない、“叩くタイミング”そのものをサウンドの一部にしてしまう、ライブ・即興・実験的サウンドデザインに必須の革新的エフェクトです。

他モジュールの「Slicer」や「Spin」と連携すれば“叩いた残響”自体を断片化したり、空間的にパンして“タップエコーがグルグル動く”唯一無二のビートになります。

また、「DownSampler」「Shaper」と並列すれば、タップディレイ音をLo-Fi化、歪みや個性を加えることで全く新しい残響テクスチャを創出することのできる汎用性の高いモジュールです。

16.Viber

Viberは、“帯域分割ピッチシフティング”タイプの先鋭的エフェクトです。

通常のピッチシフターは音全体の高さを変えるのに対し、Viberは“高域だけ”または“低域だけ”を個別にピッチ変化できるのが最大の特長。

ただ、ピッチシフターというより、トランジェントを丸めたり温かみを増したりとトランジェントの成型に役立つモジュールな気がします。

PITCH

「Warm」「Warmer」「HalfDown」「Down」の4つのエンジンを搭載しています。

SPLIT/FREQ MIX

X軸は周波数の分割ポイント、Y軸はフィルターの選択です。白く表示される方が優先されて選択されており、真ん中に置くと全周波数的にエフェクトが適用されます。

TRANSIENT

「ROUND」「SHARP」のMODEと「SLOW」「PUNCH」のSPEEDを選ぶことが出来ます。なんとなく語感で理解しましたがトランジェント(アタックらへん)についてのモード選択になります。

DECAYは音価の長さになります。数値を低くすると余韻が切れるシャープな音になります。

MIX

「TRANS」「SUSTAIN」はそれぞれトランジェントとサスティンを設定します。

揺らぎと懐かしいレトロ感

いつもの素材を一味も二味も違う質感で演出したいという場面で活躍する非常にクリエイティブなモジュールとなっています。

また、このモジュールもビジュアライザーが割と分かりやすく機能してくれているので、アタックを強調したり、余韻を切ったりしてうまく音をまとめてくれます。

他のモジュールとの相性も良いので、個人的に結構お気に入りのモジュールです。

全16モジュールでサウンドデザイン

非常に長い記事になってしまいました。

似通ったパラメーターこそありましたが、個性的なモジュール揃いだったと思います。

個人的な印象とレビュー

サウンドデザインの側面が強い

音の質感を大きく変えたり、リズムや雰囲気を再構築したりとかなり派手に効くエフェクトが多い印象でした。

リアルで自然な音場や音色を作り出すというより、HIPHOP系やグリッヂ・アンビエント系などのエレクトロな音楽に合うプラグインだと感じました。

グラニュラー系のモジュールも多く入っているのでお勧めできます。

DTM初心者にはちょっと…

この記事をもってしてお分かりいただけたかと思いますが、かなり学習コストが高いです。

前述した、「マクロコントロール」や「フルイド・ルーティング」などを駆使すれば、ここでしか作れない音というのは存在するので、魅力的ではありますがやはりちょっと難しいかと…。

好きなモジュールTOP3

上から順番に「FLANGER」「VIBER」「SHAPER」が良かったです。

やはり音が破綻しにくく他のモジュールとの相性もよさげな「無難」なランキングになったと思います。

これらは、単体でも使っていきたいなと思います。

新しい表現を創出するためのサウンドツール

CHEat Codeは16種類の個性的なモジュールを備え、音の質感や動き、時間軸を自在に操作できる革新的なマルチエフェクトです。

直列・並列を超えた自由なルーティングとマクロ操作に対応し、ライブや制作で即興的に使いやすい設計。幅広いジャンルに適応し、複雑なサウンドデザインや表現を根本から拡げる強力なツールだと感じたので興味がある方は是非製品ページを覗いてみてください。

このブログ記事が、皆さんの音楽制作に役立つ情報を提供できることを願っています。

さらに詳しい情報や、ご意見ご感想があればぜひコメントをお待ちしています。