SoftubeのTube-Tech CL 1B Mk IIとKiive Audio KC-1を徹底比較!同じモデリングなのに音が違う?!おすすめの使い方とレビュー!

いきなり個人的な話で申し訳ありませんが、この「Tube-Tech CL 1B Mk II」はDTMを始めてからずーっと気になっていたプラグインでこの度ようやくレビュー&比較記事を書ける事をとても喜んでいます!

そして、王座たるこのプラグインの競合として、「Kiive Audio KC-1」を比較していきます。

どちらも同じ機種をモデリングしており、汎用性の高さや特にボーカルのコンプレッションに優れているという触れ込みのため非常に胸が高なっています。

宅録をされるボーカリストの方や、かつての私と同じようにこれらの製品が気になっている皆様にとって有益な記事になるようにお届けしていきます。

内容としては、以下の3つです。

・2製品の印象とレビュー

・プラグインの使い方とおすすめの設定

・実際に使ってみた

製品概要

Softube CL 1B Mk II

Tube -Tech CL 1Bがモダンクラシックであり、ヒップホップのヒーローであるのには理由があります。特にボーカルコンプレッサーとして、特徴的な温かみのある音楽的なオプトゲインリダクションと、驚くほど汎用性が高く、どんなサウンドにも負けない操作性を兼ね備えているため、クラシックロックから最先端のポップス、ラップ、ヒップホップ、EDMなど、あらゆるジャンルで定番となっています。

Mk IIバージョンは、10年にわたる経験と技術の進歩を活かし、Mk Iを徹底的にサウンドを刷新しました 。素晴らしいサウンドと斬新なルックスを実現。現代のワークフローに適した機能を備え、Generation Switchによりこれまで以上に使いやすくなりました。

Kiive Audio KC-1

まったく新しい KC1 Tube Comp で、比類のない暖かさとシルクのように滑らかな圧縮を体験してください。

世界中のプロデューサーに愛されている伝説的なスタジオの定番からインスピレーションを得た KC1 は、クラシックなチューブの温かみと非常に音楽的なサウンドのコンプレッションを実現し、ほぼすべてのソースで素晴らしいサウンドを実現します。

直感的なインターフェースと綿密にモデル化された回路を備えた KC1 を使用すると、ミックスを精密に作り上げることができます。

2製品の印象とレビュー

もうほぼ結論なのですが、それぞれの印象をお伝えします。

・Softube CL 1B Mk II

どちらかというと、柔らかくてまろやかなコンプレッションが得意で、押しつぶしすぎず「ふんわりまとまる」イメージです。各パート、特にボーカルを繊細にコントロールしたいときに力を発揮してくれる印象です。

何より本家Tube-Tech社の公式提携で開発された唯一無二の製品のためボーカルだけでなくアコースティック楽器にも使える温かみやアナログハードウェアの挙動をより正確に再現しています。

・Kiive Audio KC-1

後発としてSoftube1強に待ったをかけた本製品は、音がクリアで締まりがあり抜けてくる感じです。

Softubeとはまた違った印象で、よりスタイリッシュなイメージという感じでしょうか?

また、M/S処理やオーバーサンプリングなど独自の機能を備えている点は、初心者の方にとって強みにも弱みにもなるかなと思います。

使い方とおすすめの設定

FIXED・MANUAL・FIX/MANについて

2製品のGUIを見ていく中で一番最初に気になるのはこの部分では無いでしょうか?

このノブはいわゆるアタックとリリースの挙動を決めるモード設定パラメータです。

アタック・リリースノブの機能が、選択したモードによって完全に変わり、同じノブでも、モードによって以下の通り全く違う役割を果たします。

FIXEDモード

MANUALモード

FIX/MANモード(最も特殊)

上記を見てもらうと、アタックノブを動かすとリリースが始まるポイントが前後しているのがわかるかと思います。

他のプラグインで「HOLD」みたいなノブと同じような効果があります。

これで何ができるかと言うと、

・時計回りに回す→リリースまでが早くなる→ドラムのような短いピークには素早く反応して自然に戻る

・反時計回りに回す→リリースまでが遅くなる→ボーカルやストリングスなど持続音には適度な圧縮を維持する

みたいな使い分けをここで調整することができます。

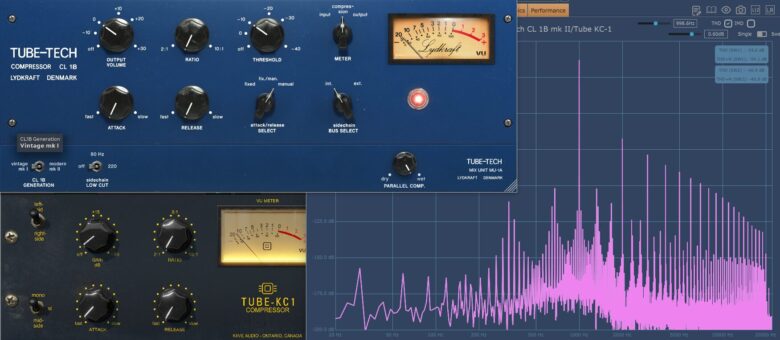

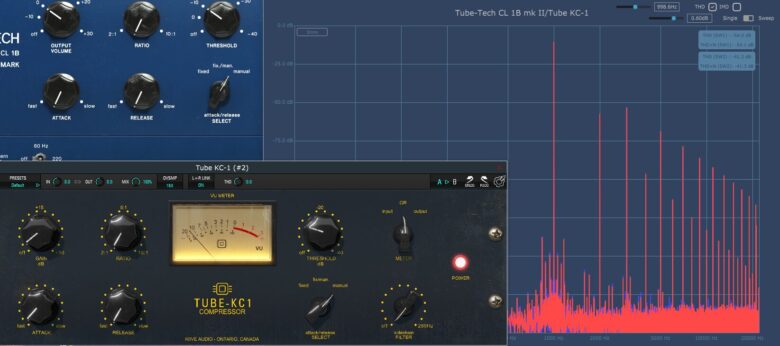

周波数特性と倍音特性

それぞれの周波数特性を調べてみました。

ピンクがSoftube、赤がKiive Audioです。

どちらもめちゃくちゃフラットです。

ピンクは20KHz以上が落とされていますが、赤はフラットが続いていっていますね。

そしてSoftubeの方は、モダンVerのmkⅡともうひとつ、ビンテージVerのmkⅠモードが搭載されています。

超高域がややロールオフしているのと、30Hz以下にカットが入っています。

聴覚的に意識しづらい部分ですが意識しておくだけでも良いかも知れません。

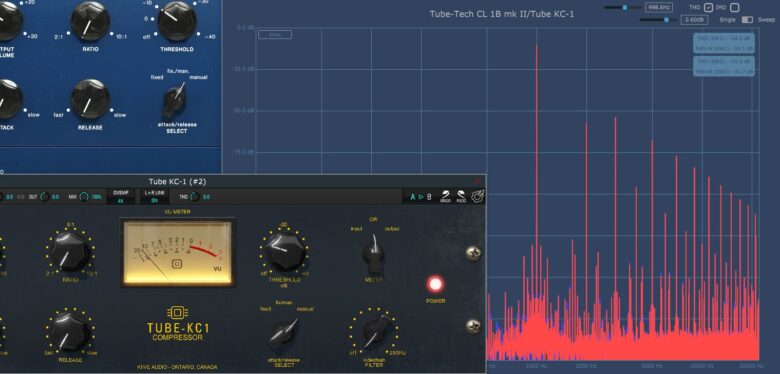

倍音特性

Softube

上がモダンVer、下がビンテージVerです。

若干ですがビンテージの方が偶数次倍音が出ています。

しかしそこまで大きな差は無く、本家のアナログモデリングの特性が見て取れます。

Kiive Audio

こちらは、オーバーサンプリングが搭載されているので「OFF」「X4」「X16」の3種類で比較してみます。

やはり分かりやすくノイズの量が減っていますね。

しかしその分CPU負荷が爆増するので要注意です。

そして、THDというノブで歪みやすさをコントロールすることが出来ます。

これを上げていくと、控えめだった偶数次倍音が伸びていきます。

つまり、Softubeは偶数次倍音が優勢で真空管らしい歪みを持ち、Kiive Audioは奇数次倍音がやや優勢で明瞭でエッジのある音になりやすいという特性を持つことが分かります。

実際に使ってみた

今回は2曲分用意して「ボーカル」「ベース」「ミックスバス」の3つで比較していきます。

1曲目

2曲目

どっちがおすすめ?

どちらもコンプレッサーを学ぶのには非常におすすめです。

そして無茶苦茶な設定だとしても失敗しにくく音楽的な効果を得られる点でも優秀です。

個人的には「Softube CL 1B Mk II」の温かみと色気がもう大好きです。

これにしか出せない温かみが、プロ現場で使われ続けている理由だと納得できます。

しかし、コスパとして優秀なのは「Kiive Audio KC-1」です。

通常$139、セール時で$80と大体13,000円ぐらいになります。

ただ、Softubeもずっと定価$199で約30,000円ほどしていたのですが少しずつ価格が下がってきている感があります。

セールのタイミングによって、60%オフの約13,000円ほどになってたりするので最安値自体はそう変わらないかも知れません。

じゃあ「Kiive Audio KC-1」に優位性がないかと言うとそうではありません。

過去に書いた記事なのですが、Kiive Audioは知る人ぞ知る技術力高めのディベロッパーなので、品質は折り紙つきですし、前述したような本家にはない機能を独自の解釈で現代的にアレンジしています。

聴いてみてやけにクリアで明瞭感が出たように感じたのはKiive Audio KC-1の方でした。

好みの領域になってしまいますが、当分は「Softube CL 1B Mk II」を使い倒しつつ時々「Kiive Audio KC-1」に浮気させてもらおうかなと思っちゃってます。

また分かったことや追加情報があれば共有させてください。

このブログ記事が、皆さんの音楽制作に役立つ情報を提供できることを願っています。

さらに詳しい情報や、ご意見ご感想があればぜひコメントをお待ちしています。