【決定版】あなたはどっち?Scaler3を使う際に知っておくべき「2つの入り口」について!おすすめの使い方と操作方法をレビュー!

夢の作曲支援ツールと言ったところでしょうか。

作曲で辛い場面は数あれど、なかなか思うように進まず手が止まってしまったり、何度作っても思い通りにならずに明日の自分に丸投げした記憶が誰しもあるかと思います。

反対に、曲の各パーツが積みあがっていく時ほど作曲の面白さを感じる時は無いですよね?

そんな、ワクワクウキウキな気分にさせてくれる作曲支援ツール「Scaler3」が進化を遂げて帰ってきました。既に多くの製品情報が出回っていて私も触ってみたのですが、ちょっと学習コストが高そうな雰囲気が醸し出されています。

しかし、このツールを使うためには「自分が作曲のどの段階にいるのか?」によって2つの入り口を使い分ける必要がありました。

今回はこの2つの入り口ごとに海外のマニュアルを熟読した私が操作方法や手順をTIPSも交えながら説明していきます。

製品概要

再創造されパワーアップ

Scaler 3 を使用すると、新しい方向性をとったり、音楽のパズルを解いたり、進行中の作品をまったく新しい方法で改善したりすることが簡単になります。

・ムード、アーティスト、ジャンル別に分類された100 以上のコード セットとスケール。Scaler 3 ではコード セットの数が大幅に増え、操作がさらに簡単になりました。

シーケンサーを使用してコード進行を構築し、現在選択されているコードに基づいて提案を取得します。

・エフェクトを含むVST/AU プラグイン ホスティングを使用して、お気に入りの楽器を演奏します。

・MIDI とオーディオの強力な検出機能により、Scaler は現在のキーとスケールを判断し、音楽に合ったコードを提案します。

・DAW を必要とせずにデスクトップ コンピューターで作業するためのスタンドアロン モード。

・膨大なモーション ライブラリを使用すると、コードをメロディー、アルペジオ、ベースライン、ストラムとして演奏したり、ピアノ ロール エディターやグローバル ノート プロパティを使用して変更したりできます。

・五度圏をチェックして、近いコードの代替とその拡張を見つけます。

進行、二次スケール、モード交換、中音階、新リーマンの 5 つの方法で変調パズルを解きます。

・ボイス グループ化を試して、コードを特定の範囲内に維持したり、ドロップ ボイシング、ギター ボイシングなどを適用したりします。

入力、コード、進行を再生したり、VST/AU インストゥルメント プラグインをロードしたりするための50 種類の内部サウンド。

・キーボードにバインドを使用すると、1 本指のコードやアルペジオなど、ノートによるコード再生を制御できます。

・「カラー」ページで、コードの代替、転回、バリエーション、ボイシング、拡張など、新しいコード表現を見つけてください。

・スケッチ パッド ページで、異なる動きを持つ 7 つの進行を並べて比較します。

1.メロディはある場合

入り口の1つ目は「メロディ」はこうしたいというイメージがある場合です。

今回は下記のメロディをMIDIで打ち込んでみました。

これをScaler3に取り込んで、スケールやキーを判別してもらいおすすめのコード進行を教えてもらいましょう。

MIDIの取り込み

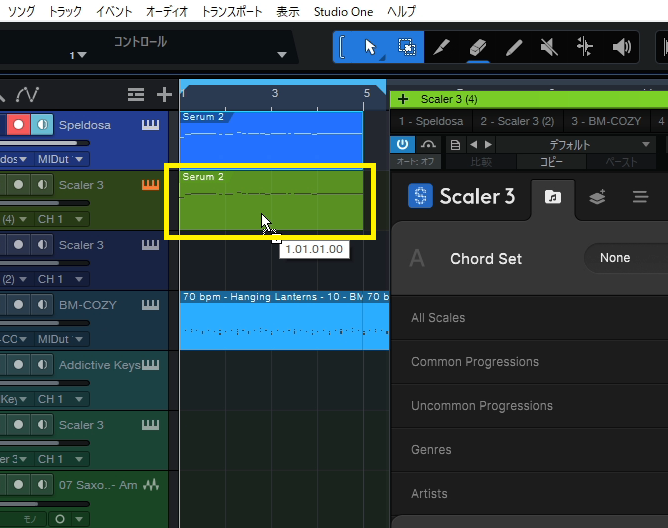

打ち込んだMIDIをScaler3の空のトラックにコピーします。

そのまま移してもいいですし、Alt+ドラッグで分身コピーをすることが出来ます。

そうしたら以下の手順を踏みます。

Detect MIDIを選択

録音ボタンを点灯させる

DAWで再生

読み込み完了

録音ボタンを停止

これでOKです。

動画を見てもらうと音が再生されるたびに「Aセクション」でキーやスケールを判別してくれているのが分かります。

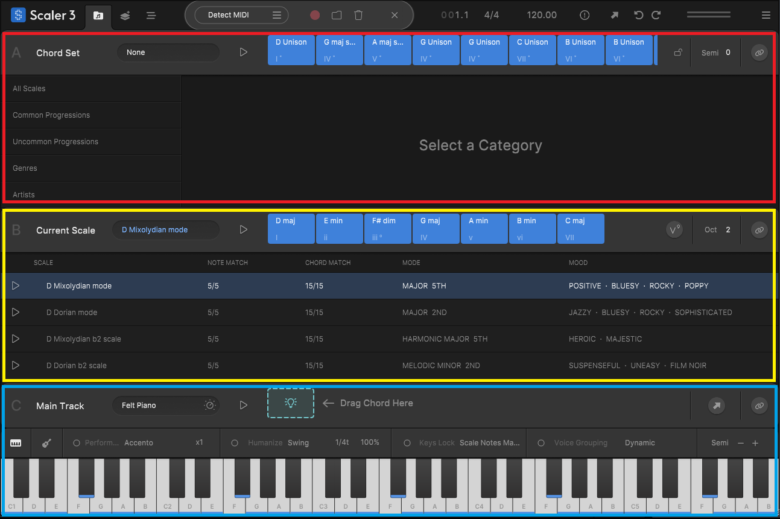

セクションとは?

このScaler3を使う上で大事な要素を説明します。

A、B、Cの3つのセクションに分かれていてAではコードの構成音や既存のコード進行やジャンル別の要素などありとあらゆる要素が組み込まれており、そこから選別したものがBセクションに引き継がれます。

BセクションではAセクションから渡された情報を基にスケールやキーを決めます。

そしてCセクションで実際のコード進行を決定します。

めちゃくちゃざっくり言うと、Aセクションはスーパーマーケットにおける買い物かごです。

ありとあらゆる食材や調味料で溢れているなかで、なんとなくのイメージを基に買い物かごに食材を入れていきます。

Bセクションはお家のキッチンです。

買い物かごに入ったものを参考にして、レシピを提示してくれます。

そしてCセクションで実際に料理、ここで言うコード進行を決めていくイメージです。

Bセクションでスケールを決める

先ほど読み込んだMIDIを基に様々なスケールが提示されますが、基本的には上位表示されているものを選ぶのが良いです。

「NOTE MATCH」や「CHORD MATCH」を参考にして選びましょう。

個人的には、初心者の人は「〇Major scale」か「〇Minor scale」を選んでおくと構成が楽になります。

私はG Major scaleを選びました。

Cセクションの使い方

このセクションでは提示されたコードをドラッグ&ドロップしていきます。

便利な「サジェスト機能」と覚えとくべき操作方法を共有します。

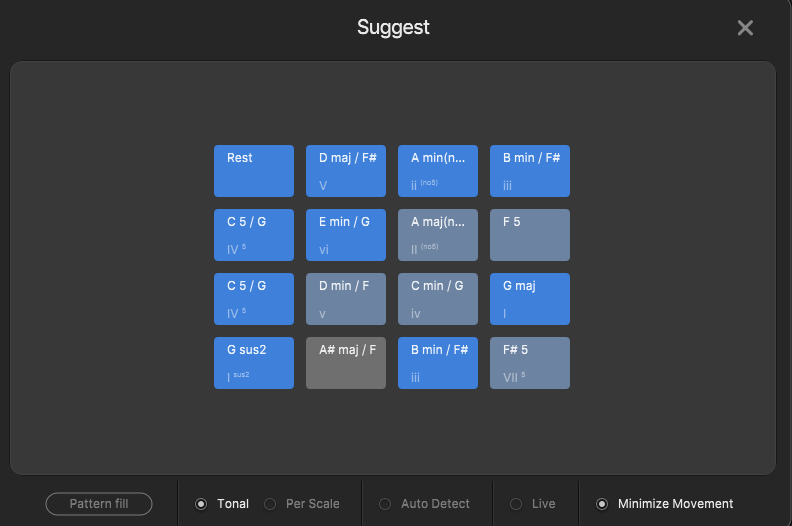

サジェスト機能

電球マークを押すと出てくるウィンドウです。

それぞれ説明していきます。

アイコンの色

青、水色、灰色の3種類があります。

青はめちゃくちゃ王道、汎用性抜群でここから選べばまず失敗しません。

水色は、1音だけスケール外の音がありやや刺激的ですが、オリジナリティが出ます。

灰色は、2音以上外れていて使いどころが難しく上級者か変態向けです。

Tonal

コードの進行を補完しながら、使える可能性のある刺激的な響きを持つコードを提案してくれます。音楽理論に当てはまらないハーモニーを見つけるのにとても有効です。

Per Scale

現在のスケールに属するコードが提案されます。とても親和性が高いコードばかりが並びます。Tonalとどっちが良いか?みたいなことは無く、どちらも並行して使うべきです。

Auto Detect

このモードでは常にコード進行分析を続け、例えば水色のコードを適応した時にBセクションのスケールを変更して最適なコードを提案し続けてくれます。

いつもONにする機能ではないかと思いますが…私にはやや難しい機能でした。

Live

このモードでは、バインディングという黄色のボタンをONにしている時に鍵盤上でコードが8個まで鳴らせるという機能です。

クリックするよりも早く各コードの音色を確認できるので便利です。

Minimize Movement

このモードは違和感のない自然なコード進行を作るために小さな動きで済むものを提案してくれます。コード間の⼤きなジャンプが削減されよりスムーズにより⾃然につながりのある感じになります。

これはONにしていて大丈夫です。

コードを短くする方法

デフォルトでは1小節分の長さでコードを置いていきますが、小節の途中でコード変更をしたい時の変更方法です。

コードの端を持って伸ばしたり縮めたりするためには、アレンジページの右上にある、「1bar」の部分を変更しましょう。

コード進行の完成

そしてここからアレンジ作業に入っていきます。

Arrangeの横のプラスマークを押すと様々な奏法や伴奏パターンが収録されているウィンドウが出てきます。

メイントラック(Cセクション)のコードやスケールを反映して自動的にいい感じの伴奏を作ってくれます。

ここでベースや、ピアノ、シーケンス等を設定していきます。

Motionsで適応したフレーズはScaler3のなかで編集することも可能です。

そしてパート毎の音色はMixer画面の中から選択することが出来ます。

ドラムトラックだけはScaler3の中に無いので外部音源を使用して出来たのがこちらです。

前半はメロディあり、後半はメロディ無しのオケのみとなっています。

ちゃんと曲として成り立っていますし、何より「メロディにコードを付ける」というのが簡単に済んでしまいました。

ここからは、MIDIを書き出してDAW上で編集するなりなんなりが可能になります。

長くなりましたが、これが1つ目の入り口のメロディが既にあるパターンです。

2.何もない場合

次は、1から曲を作っていく場合を説明します。

非常に汎用性高く、オリジナリティあふれる曲が量産できるので是非チェックしてください。

コードプリセットを選ぶ

Aセクションの中にはスケールや王道のコード進行、ジャンルや雰囲気別のコードプリセットが入っています。ここだけでも作曲の無限大の可能性があるのでチラチラ覗いてみるだけでも参考になりますし、とても面白いです。

今回は「Chill1」を選んで、ルートがCmだったので右上の「Semi」を+4してEmのキーで始めていきます。

コード進行とオケを作る

そして上記のコード進行が完成しました。

コード進行の作り方のコツは、BセクションのⅠと書かれた一番左端のコードからスタートすると安定感のあるものになりやすいです。

水色や灰色のブロックもうまく馴染んだのでこれでオケを作っていきます。

そして良い感じのオケが出来ました。

ここがあっさりし過ぎていてブログの執筆し甲斐が無いほどにサクサクと伴奏が出来てしまいます。なかなかにブロガー泣かせの逸品です。

Passagesは落ち着いたピアノに非常に有用です。

ピアノ、808ベース、Rhythmはマリンバ、Sequenceにギターを入れて作成しました。

ベースのトラックのノートが赤色なのはScaler3上でノート編集を行ったからです。

赤色になるとオクターブ移動や、コードの展開などが出来なくなるので「Re-attach」を押して元に戻すしかありません。

ここが少し歯がゆいところです。

白鍵にスケールを適用する

そしてここからメロディを作曲していきます。

今立ち上げているScaler3でも出来ないことは無いのですが、分かりやすさのためにもう1つ立ち上げてみましょう。

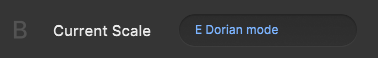

ここで注目すべきなのは、Bセクションのスケールが「E Dorian mode」になっている点です。

詳しいことは割愛しますがこのモードというのは、「メジャー」でも「マイナー」でも無いキーの事です。

これを使って作曲する場合、音楽理論の知識が必要になってくるのですがScaler3を使うと簡単にドリアンスケールのメロディを作ることが出来ます。

当然、他のスケールにすることも出来るので、Bセクションの「MOOD」を参考にしてどんな雰囲気のスケールなのかを把握してみましょう。

確認するとジャジー、ブルージーという文字が目に付きます。

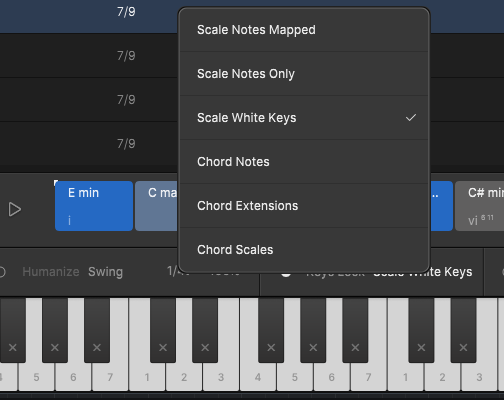

ここで次に「白鍵にスケールの音を割り当て」ていきます。

「Scale White Keys」を選択すると、画像のように黒鍵には×印が振られます。

そして、ドの鍵盤がルート第1音、この場合ミの音から順にスケールが割り振られます。

難しい内容は飛ばすのですが、ざっくり言うとこれで白鍵を適当に弾けば、外れないメロディが作曲できるようになりました。

Capture MIDIで作曲

先ほどは「Detect MIDI」を使用しましたが、今度は「Capture MIDI」を使用します。

1オクターブをドから順番に弾いてみましょう。

ちょっと長い動画ですが見てください。

ドを弾いたのにミの音から始まり、黒鍵の音も入っています。

これが「E Dorian mode」の音階になります。

どこか寂し気でマイナースケールとは違った雰囲気を持っています。

注意点

何故か十字マークからMIDIを出力した時に長さが揃いません。

少し縮小されて出てくる感じです。

StudioOneの場合「Alt+右端ドラッグ」でタイムストレッチが出来るので適宜良い感じに合わせてください。そして解決法をお持ちの方は教えて下さい。

そして出来上がり

白鍵を良い感じに弾いて作ってみました。

そのメロディをオルゴールの外部音源で鳴らしてみました。

私自身もびっくりです。

コード進行からでもメロディからでもとにかくある程度の形にしてしまうまでが本当に速いです。

たった2つの入り口について

最初は難しそうに感じても触っていくうちに慣れていく!!…と言いたいところですが、ここでは書ききれてない機能がまだまだ盛りだくさんです。

外部の音源やFXを使えるとかスタンドアローンが可能だとか、アレンジタブ、五度圏を使ったコードアレンジなど沢山ありますがそれはまたおいおい。

まずは、このツールを使う入り口は2つだけだというお話をしました。

1を100に膨らませるのも、0から1を作り出すのもScaler3なら楽ちんです。

モードを使った作曲はかなり深い音楽理論を知っていないとなかなか出来ないので手軽にそこまで手が伸ばせるのも非常に高評価です。

作曲初心者も中級者以上も必ず自分の知らない音楽と出会えるツール。

まだまだ遊び甲斐、勉強し甲斐の有る骨太なツールだと思いました。

このブログ記事が、皆さんの音楽制作に役立つ情報を提供できることを願っています。

さらに詳しい情報や、ご意見ご感想があればぜひコメントをお待ちしています。