脱初心者のためのStudioOneオートメーション設定のやり方【DTMer必須】

脱初心者のための登竜門と言っても過言じゃない。

オートメーションについての解説と私なりのTipsを紹介していきます。

オートメーションで出来ること

そもそもオートメーションとは「自動化」のことです。

具体的に言うと例えば、ボリューム・パン・シンセの音色やリバーブ等の空間系FXなどの設定を指定した数値に自動で動かすことです。

生演奏の場合は同じように弾いてるつもりでも音量やタイミングにばらつきが出ますが、打ち込みの場合は意図してズレを作らないと単調なものになりやすくなると感じています。

そこでオートメーションを使って微量な差異を作り出すことで

聞き飽きない脱初心者に近づくトラックとなります。

基本的な使い方で私が思いつくのは次の3点です。

音量調節

MIX的な使用方法で一番最初に思いつくのはやはりボーカルへの適用。

ボーカルの音量を出来るだけ均一にする

WAVESのVocal Riderが代表的な製品で自動で音量のオートメーションを描いてくれる優れものです。

コンプレッサーで音量を調整するのとは違い、歪みが無く音量変化するだけなのでより自然なボーカルになります。

パートごとに音量を分ける

上記のように細かく調整せずともAメロ・Bメロ・サビ・ラスサビとざっくり音量を変えるだけでも十分に効果があります。

その抑揚に合わせてボーカルを調整

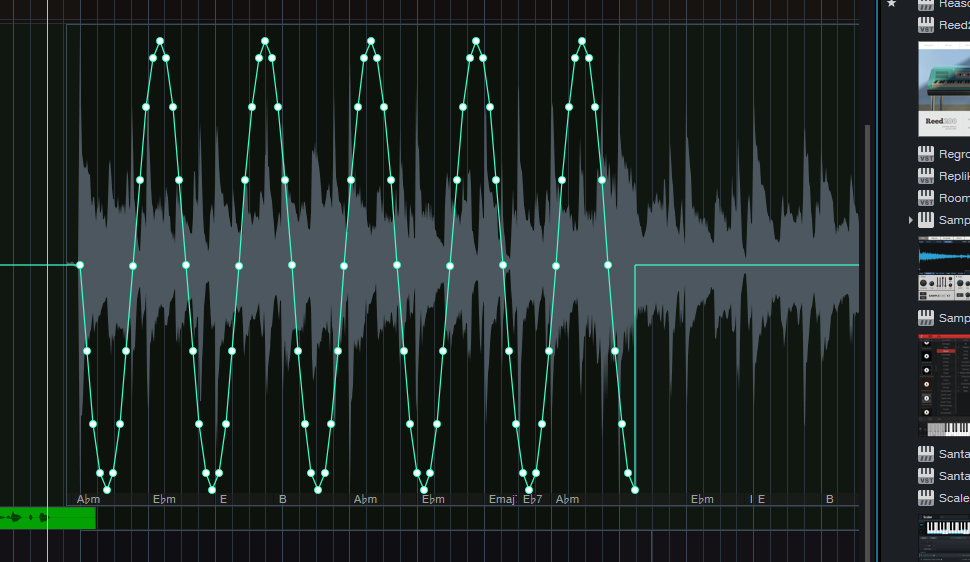

パンを操作する

パンとは…?

楽器の配置を決めるときに使いますが曲中にパンを変えていくと

動きや立体感が生まれてリスナーの注意を引くことができます。

イヤホン等で聞いてもらえると分かりやすいです。

※パンの設定なし 真ん中に定位

※パンを左右にオートメーションを描く

右100→左100→右100→左100→右100→…

分かりやすくかけてみましたが、シンセパッドやウィンドチャイムやトライアングルなどワンポイントでパンを揺らすととても効果的です。

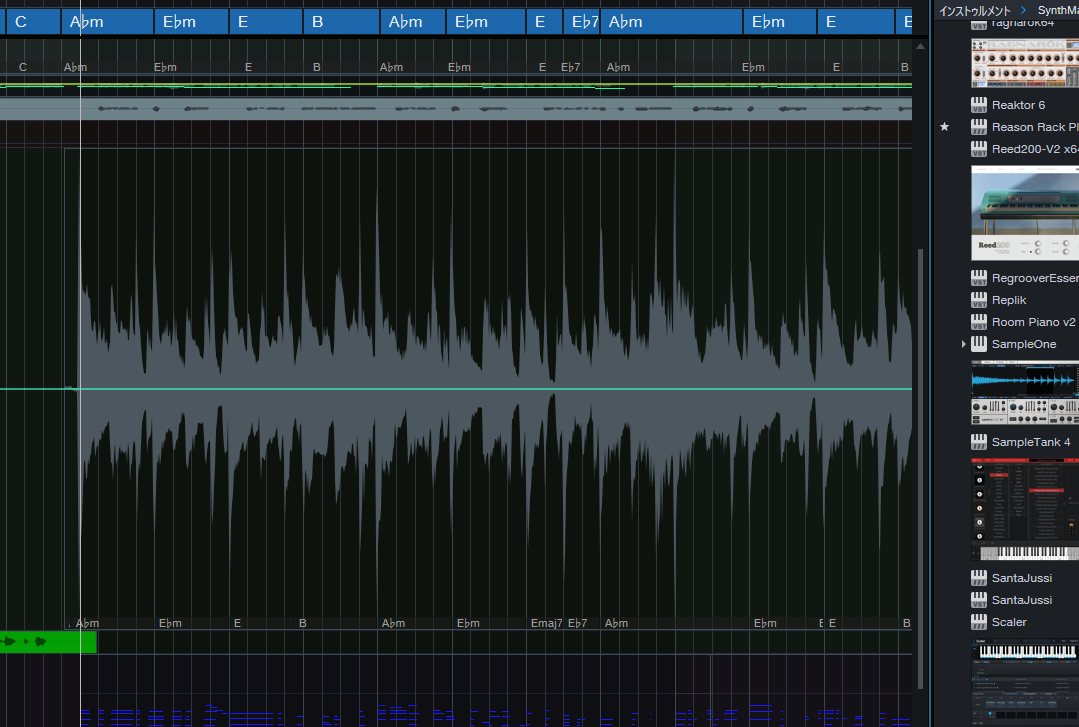

EQ(フィルター)を変化させていく

EDMなどのクラブ音楽でよく聞くだんだん音が明るくなっていく

あのエフェクトはこれで作られています。

先ほどのアコギにかけてみました。

サビ前から徐々にフィルターを開けていくと

高揚感が生まれサビの爆発力に繋がります。

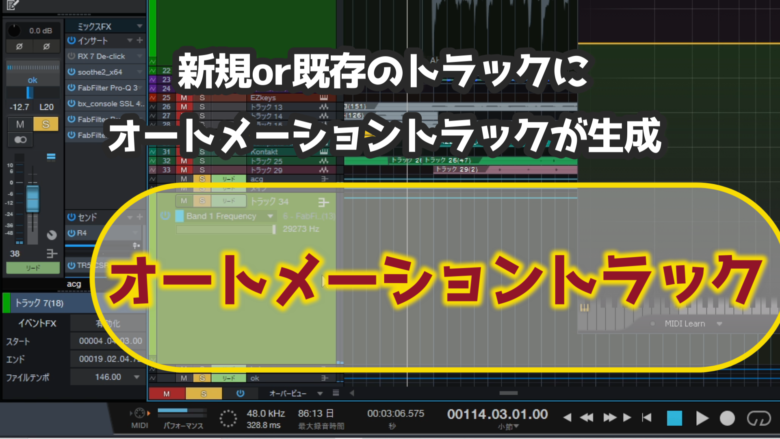

オートメーションの設定方法

トラックの生成

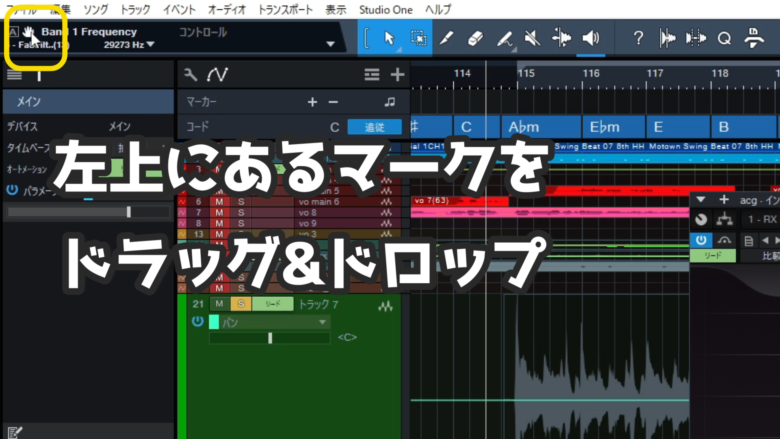

StudioOneはとてもオートメーションの設定が簡単です。

オートメーションを描きたいパラメーターを少しいじって

画面左上の手のひらマークをドラック&ドロップするだけ!

もうこれでオートメーションの準備完了です。

もうこれでオートメーションの準備完了です。

ボリュームをいじりたいならフェーダーを少し触れば手のひらマークに反映されます。

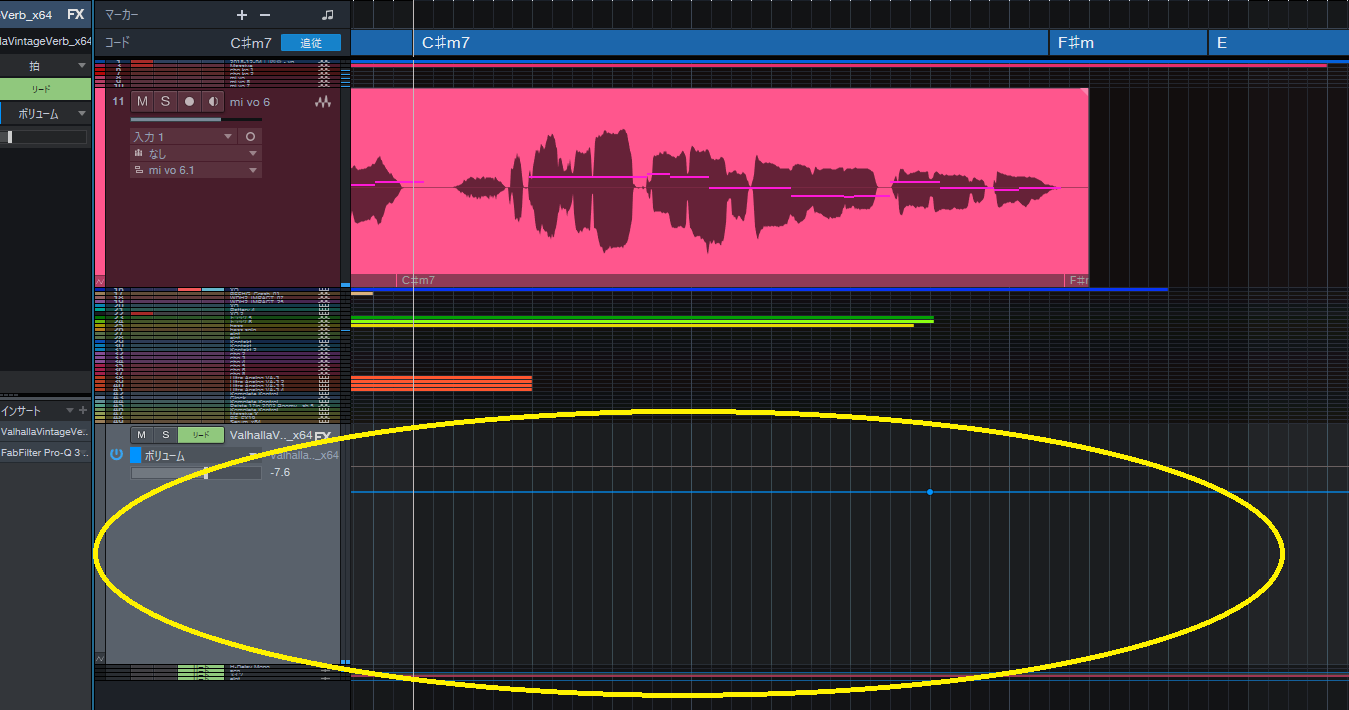

オートメーショントラック生成の際に「新規トラックに作成」するか「既存のトラックに作成」するか選べますが正直どっちでもいいと思います。

僕は既存のトラックに作成する方がトラック数が増えずに画面がすっきりするので選択しています。

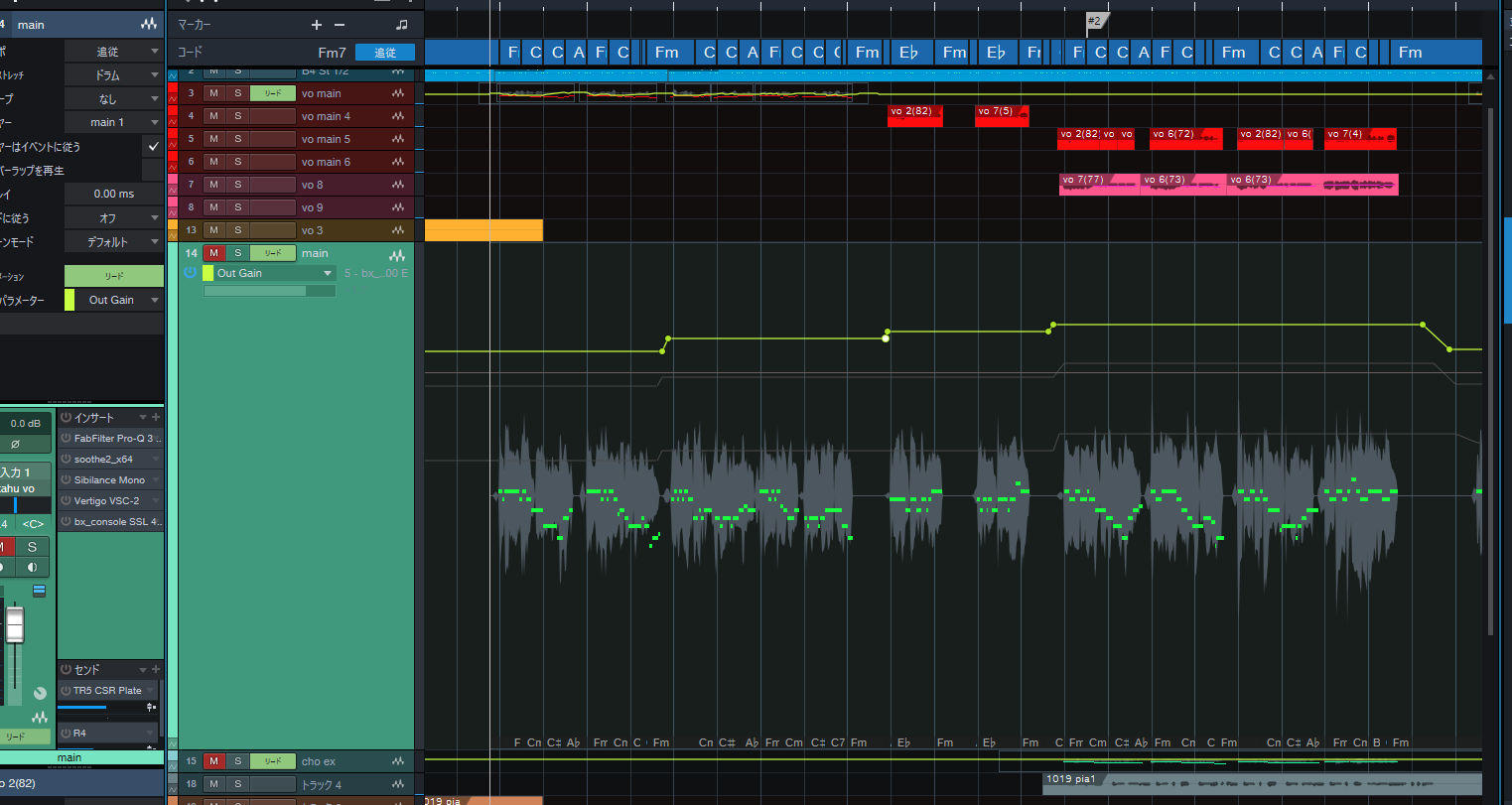

書き込みをする

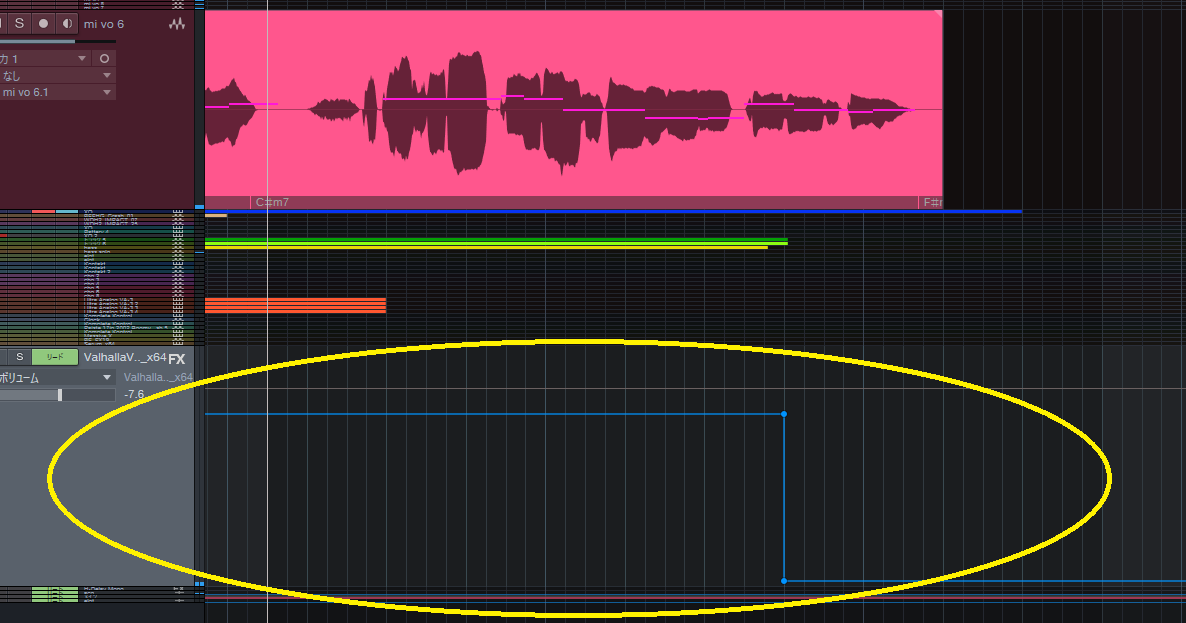

実際にトラックが作れたら左上の線?みたいなマークを押します。

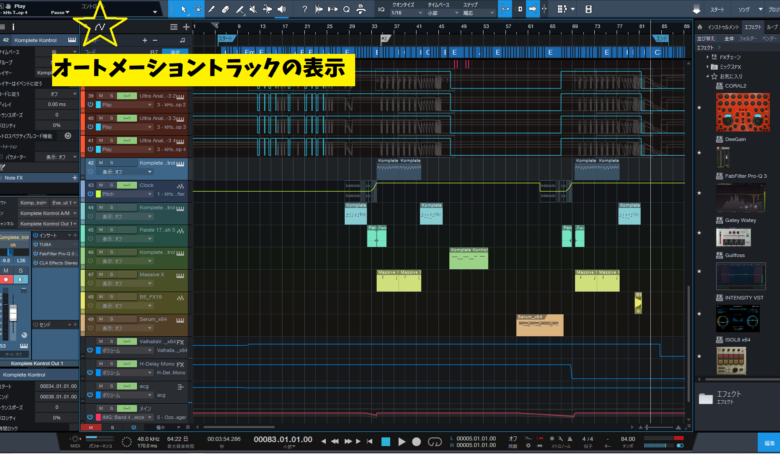

画像上の青や黄緑や水色の線はすべてオートメーションを記録しています。

ここから編集をしていきましょう。

私の場合、

マウスでリアルタイムにぐりぐり入力

マウスでぽちぽちざっくり入力

のどちらかが大半です。

線上でクリックすればポイントが出来るので上下に動かして任意の設定にします。

またポイント間にある塗りつぶされた点を動かすと直線がカーブになるので違った表情を付けることができます。

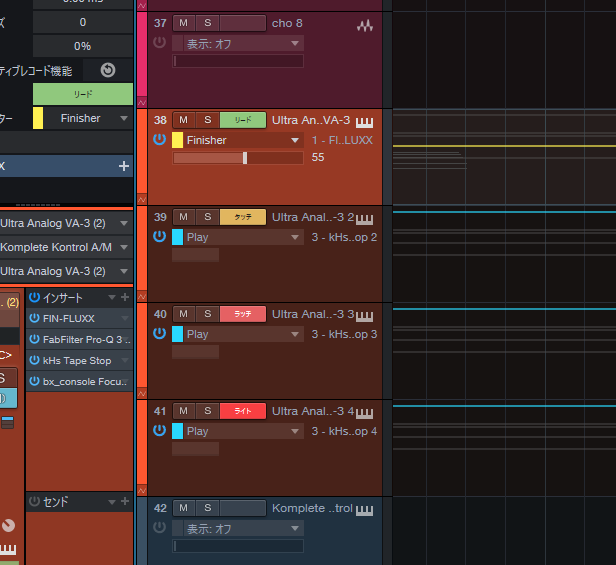

リードとかタッチって何?

リアルタイムに書き込む際の記録方式やオートメーションの設定が終わったときに

設定すべきポイントがあります。

それぞれどういう意味かというと、

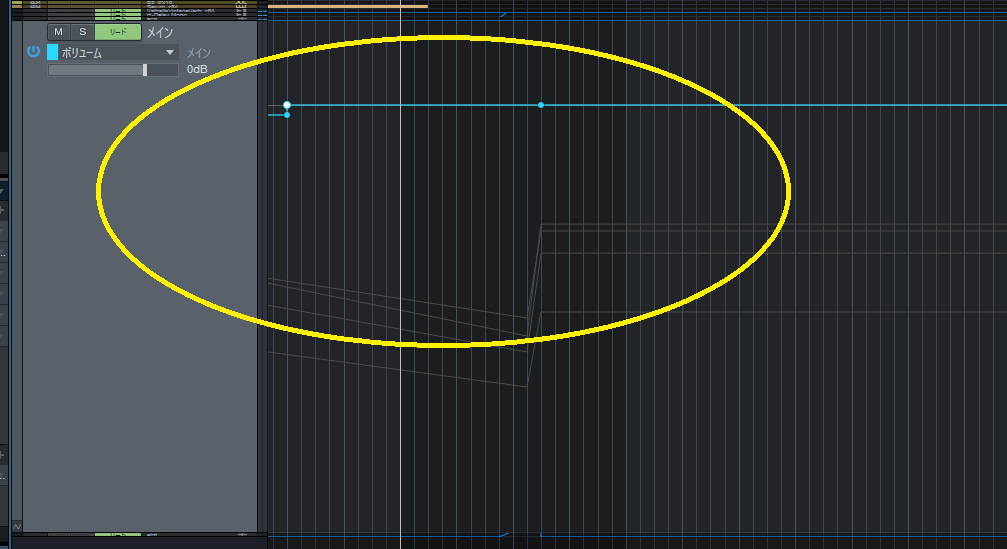

リード

記録した通りにパラメーターが動く再生モードです。

オートメーションの設定が出来た時に使います。

リードにしておかないとオートメーションが動作しません。

タッチ

記録用のモードで再生中にパラメーターを動かした箇所のみ記録されます。

パラメーターの操作を辞めると元の数値に戻ります。

ラッチ

タッチと同じように記録用のモードですがパラメーターの操作を辞めると設定した数値のまま上書きされていきます。

ライト

完全上書きモードです。

個人的に「ライト」は全く使用していません。

凡ミスでオートメーションが上書きされるのが嫌なので「タッチ」を使って記録してすぐに「リード」にする感じです。

頻出オートメーションテクニック

リバーブを切って情感を演出

実際に例を聴いてもらいたいと思います。

ボーカルの切れ際の「滲むみたい」の部分にリバーブがかかり続けて

何だかもやっとした終わり方になっています。

これをオートメーションでリバーブの音量をゼロにします。

いかがでしょうか?

「滲むみたい」の「~むみたい」がより際立ってグッと情感が増したように思います。

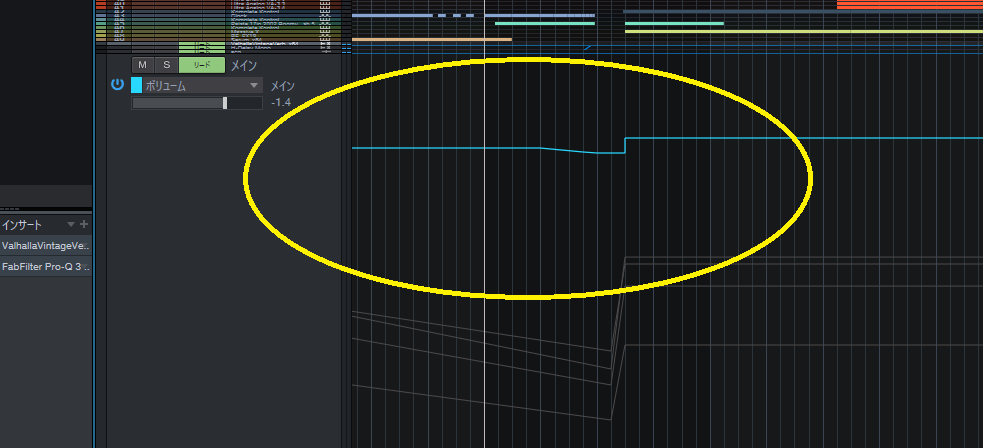

マスター段のボリューム

サビ前にボリュームを少しだけ(-0,5~-1,5dBぐらい)落とすと

サビに入ったときにより迫力が増し大きく聞こえるようになります。

また同時にステレオイメージャーなどで少し音像を狭めてサビで広げると

よりダイナミックに聞こえるようになります。

私自身最近覚えた技なので直近の曲ではとても多用しています。

ではそれぞれのオートメーションの有無を聞きながら確認していきましょう。

オートメーション無しver

オートメーション有りver

ちなみに上記の曲は下記より聴けます。

お時間あればぜひ聴いてみてください。

まとめ

いかがだったでしょうか?

もちろんここで紹介した以外の使い道はたくさんあります。

動かせないパラメーターは無いと思って貰って構いません。

何をどうしようと自由ですしそこが個性やこだわりとなります。

少しのひと手間ではありますが、微量な音量や音色の変化が立体感や迫力を生み

それが積み重なってよりよいトラックへと変貌していくのだと思います。

書き漏れや新しいテクニックを見つけたら随時追記していきます。