【伝説】UAD「Ocean Way Studios Deluxe」発表!12年の時を超えて進化したスタジオルームリバーブをおすすめの使い方と徹底解説!

2013年に発売された前作「Ocean Way Studios」がパワーアップして帰ってきました。

名門スタジオの音響空間を完全再現してくれる本プラグインについて海外の情報も取り入れつつ、基本的な操作方法から、前作との進化ポイントにも触れていきます。

内容としては以下の3つです。

強みの3要素

実際に使ってみた

個人的に大事だと思った点

UADの放つ新作プラグインなので多くの人に有益な情報になるかと思います。

特に、宅録の音を向上させたい人、バンド系の曲を作っている人、ルームスタジオ系のプラグインを持ってない人はぜひ最後までご一読ください。

基本情報

DAWに有名なレコーディングスタジオを

Ocean Way Studios Deluxeは、数々の賞を受賞したオリジナルのUADプラグインをはるかに超え、音楽界の歴史に残る空間、リバーブチェンバー、そしてマイクが生み出した伝説的なサウンドを、あなたの作品に提供します。独自のダイナミックルームモデリング技術を搭載し、レイ・チャールズ、フランク・シナトラ、ホイットニー・ヒューストン、レディオヘッド、ベックといったアーティストのレコーディングで聴かれるのと同じ奥行き、空間、そしてトーンを簡単に再現できます。

まず前作からのおさらいとアップデート項目をさらいつつ、このプラグインの強みというべき大事な3要素を紹介します。

・3つのモデリング技術

・2つの音響空間の再現

・2つのリバーブモード

これらをそれぞれ解説していきます。

3つのモデリング技術

ルームモデリング

スタジオAとB、特性の異なる2つの空間を精密に再現しています。

マイクモデリング

定番から希少なビンテージマイクまで全12本のマイクの特性を再現。

各ソースやプリセットによってある程度絞られた状態になっています。

前作から1本追加されて音選びの幅が広がりました。

ソースモデリング

ドラム、ストリングス、ピアノ、ボーカルなど各パートごとの音の拡散パターンをモデル化しています。

後述しますが、ここでのソース選択方法が前作からかなりアップデートされました。

これら3つの要素を組み合わせて作られたのがUADの独自技術であるDynamic Room Modeling(DRM)技術となっています。

2つの音響空間の再現

前述したようにスタジオAとBの2種類がモデリングされていますが、それぞれ特性が異なります。

Studio B: やや小さめで、タイトでダイナミックな音響特性を持ち、ソロや楽器バスのリマイクに最適なルーム

これらと、Near(近距離)、Mid(中距離)、Far(遠距離)の3組のステレオマイクペアを使って距離やマイクを変更することで伝説的なスタジオの音響や自分だけの組み合わせを作り出すことが出来ます。

2つのリバーブモード

通常のリバーブと同じように、センド/リターンやMIX度で原音と混ぜながら空間を演出する「Reverbモード」。

そして、これがこのプラグインの真骨頂と言える機能です。

ギターのリアンプと同様の概念で、元の信号を完全に置き換え、Ocean Way Studiosで録音したかのような音に変換する「Re-Micモード」。

Re-Micモードでは、録音内容をOcean Way Studios Deluxeの室内とマイクの特性に完全に置き換えます。Re-Micモードでは、マイクの個性的なサウンドに不可欠な要素である、音源からマイクへの「ダイレクトパス」成分が保持されます。Re-Micモードでは、プリディレイとミックスは利用できません。

Re-Micモードの場合、原音と混ぜるということはせずに音そのものを作り変えます。

なので、トラック単体に挿して使用することになります。

※使用できるマイク一覧

| マイクロフォン* | 説明 |

| C12 | Allen の C12 は驚くほどクリアで存在感のある大口径ダイアフラム チューブ コンデンサー マイクであり、優れたオフ アクシス周波数応答を提供するデュアル バックプレート デザインを採用しています。 |

| C12A | この次世代のマルチパターン チューブ コンデンサー マイクは、優れた近接マイク応答と、遠距離でも一貫した低周波処理を実現します。 |

| 44 | 放送、スタジオ、ライブ サウンドに使用される象徴的なアメリカの 8 の字型リボン ベロシティ マイクは、強力なオフ アクシス除去とスムーズな中音域のトーンで知られています。 |

| SM57 | スムーズな低音ロールオフと強化された中音域の存在感を特徴とするダイナミック カーディオイド マイクである SM57 がなければ、スタジオの主力製品であるマイク ロッカーは完成しません。 |

| KU3A | これらの独特で非常に珍しいカーディオイド リボン マイクは、映画や放送用に製造され、印象的で映画のようなサウンドを提供します。 |

| KM54 | スタジオスタンダードのKM54は、ニュートラルでありながら存在感のあるサウンドで、卓越したステレオイメージングを実現します。このミディアムダイヤフラムチューブマイクは、最高のオンアクシス感度を提供します。 |

| MKH20 | 小型ダイヤフラムの全方向 MKH20 は、高周波数でより指向性のある、自然で詳細なサウンドを求めるインサイダーの選択です。 |

| 4006 | Ocean Way Bのロフトに設置された、超フラットなスモールダイアフラムを搭載したリファレンスグレードの無指向性マイク。これらのマイクは位置変更ができず、スタジオビューにも表示されません。 |

| M50 | 遠距離マイクでの安定した音質が特徴のミディアムダイアフラム無指向性マイク。800Hzを超えると指向性がより明確になります。アレンのお気に入りです。 |

| U67 | マルチパターンのデュアルラージダイアフラムチューブコンデンサーマイク。ニュートラルで汎用性の高いサウンドが高く評価されています。この「最高の中の最高」セットは、アレン氏が自身のコレクションから厳選したものです。 |

| R121 | 滑らかで自然なサウンドと高い SPL 処理能力を備えた、モダンなサイドアドレスの 8 字型リボン マイク設計で、エレキギター キャビネットに最適です。 |

| MD421 | クラシックなラージダイアフラム・ダイナミックマイク。エレキギターキャビネットでの力強く、フォーカスされたサウンドが評価されています。歪んだギターでも、耳障りな音にならず、明瞭なサウンドが得られます。 |

| U47 | スタジオレコーディングで最も有名なマイク。ボーカルのリアルさと明瞭度を高く評価されているマルチパターン真空管コンデンサーマイク。同じものは二つとありませんが、このU47は格別です。 |

アップデートされたFX群

アナログコンソールとアウトボード

前作では限定的だったコンソールのモデリングが、大幅に拡張されました。

初代Ocean Way Studiosはリバーブとマイク/ルームモデリングに特化していましたが、Deluxeではコンソールチェーン全体を再現できるようになりました。

Studio A: Focusrite 110 コンソールとEQ

搭載機材:Focusrite 110コンソール(EQ + カットフィルター搭載)

レコーディング黄金期の名物コンソール

Studio B: Dalcon コンソールとAPI 550A EQ

搭載機材:Dalconコンソール+API 550A EQ(アナログEQの傑作)

・Fairchild 670: 音楽録音史上最も愛用されたダイナミクスプロセッサー。

・Teletronix LA-2A: 温かみとスムーズさで知られるコンプレッサー。ボーカルとベースの定番。

・1176LN: 高速応答が特徴の圧縮コンプ。ドラムやパーカッションに最適

・dbx 160: シンプルで効果的なコンプレッサー

・A-Type Air: トーンシェーピング用の高度なダイナミクスプロセッサー

・Crush: 攻撃的なキャラクターを加えるプロセッサー

3つのリバーブチャンバーを新搭載

前作にはなかった、Ocean Way Studiosの象徴的な3つのカスタムリバーブチャンバーが新たに追加されました。

| チャンバー | 説明 |

| A | Putnam の Chamber A には、長く広い残響減衰を実現するために、1 台の C-50 SM フルレンジ スピーカーと側壁に PZM フロア マイクが装備されています。 |

| D | この部屋の床面に設置されたガラス球状の拡散板は、短いながらも複雑な残響減衰を生み出します。515-Aスピーカーとバイラジアルホーンが部屋全体を駆動します。 |

| W | オーシャン・ウェイが誕生するずっと以前から、パトナムのユナイテッド・スタジオとウェスタン・スタジオは接続線で結ばれ、エフェクトの共有が可能でした。チャンバーWは、サンセット・ブールバード6000番地にあるパトナムで最も人気の高いチャンバーです。 |

これらにより、音作りを完結させてしまうことも可能です。

では実際に次項でその本格的なで音について検証していきましょう。

実際に使ってみた

動画内で色々触ってみました。

今回のアップデート内容である、マスターエフェクトや、ソースモデリングなども変化させながら流していきますので是非参考にしてみてください。

ドラム(Re-Micモード)

アコギ(Re-Micモード)

ボーカル(Reverbモード)

個人的に大事だと思った点

alignedの使用

同じ音源に対して複数のマイクを使用するとどうしても出てくる「位相ズレ」の問題。

それがこのプラグインでも発生する時があります。

そんな時には、それらを自動で設定してくれる「aligned(アラインメント)ボタン」を使用してみるといいかも知れません。

それぞれ感じたメリット&デメリットでいうと、

・メリット

位相が揃うので、各音がはっきり聞こえるようになる。

・デメリット

「距離による音の遅れ」という音響にとって大事な要素を人工的に排除してしまう。

結局、トレードオフの関係になっています。

リアルな音響空間を取るか、クリアな音を取るかという究極の選択のような気がします。

プリセットが豊富

前作が40個前後のプリセットだったのに対し、今作では180個以上のプリセットが搭載されています。

個人的にはすぐに操作方法には慣れましたが、音作りの理解のきっかけとしてプリセットの選択肢が膨大にあるのはとても喜ばしいことだと思います。

公式のデモ動画でも、ソフトシンセの音を「Horn」のプリセットで使用していたので、作り込まれたプリセットとはいえ柔軟に各ソースにハマってくれる作りになっています。

CPU負荷は激重

様々なシミュレート演算が内部で働いているからなのでしょうが、リバーブとしてはかなり重い部類に入ります。

アップデートで少し期待はしていたのですが、流石に難しかったのかも知れません。

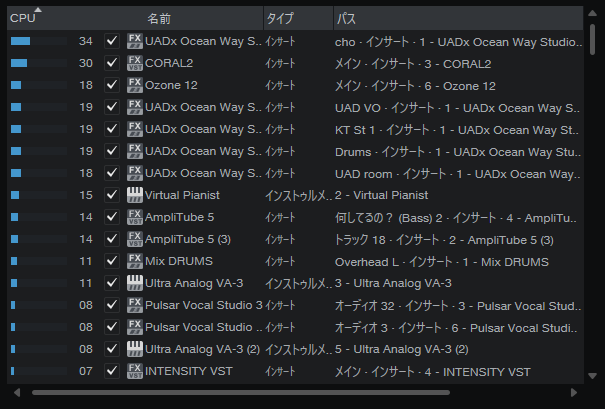

私の環境では、マスタリング用の「Coral」や「Ozone12」と同等もしくは少し低いぐらいのCPU使用率でした。

前述したように、「Re-Micモード」は各トラックに1つという使い方になるので、ボーカル・ドラム・ギターなどそれぞれに立ち上げていくとなるとかなりのマシンパワーが必要になってきます。

私は、「Re-Micモード」でドラムバスに1つ、アコギバスに1つ、コーラスバスに1つ、「Reverbモード」でボーカルやパーカッション、ピアノなどをセンドで送ってみました。

伝説スタジオの音を我が家に

よくありそうな目次タイトルになりましたが、本プラグインは、単なるリバーブプラグインの枠を超え、レコーディング空間そのものをDAW内に持ち込む革新的なツールだと思います。

アップデートにより操作性・視認性も向上してより使いやすくなりました。

短くて聴こえるか聴こえないかギリギリのスタジオ系リバーブプラグインは、「IK Multimedia Sunset Sound Studio Reverb」を使用していました。

これはこれで悪くはないのですが、本プラグインはマイクそのものや距離感を変更できるので自由度が段違いだと感じます。

残響の長いリバーブは他のものに任せるとして、こんな感じのリバーブを持ってないなら1つは持っておいて損はありません。

ぜひデモ動画を見てみたり実際に触ってみたりしてください。

このブログ記事が、皆さんの音楽制作に役立つ情報を提供できることを願っています。

さらに詳しい情報や、ご意見ご感想があればぜひコメントをお待ちしています。