【ソフトシンセ音痴】Serum2が到来!…したけど使える自信が無い人の為に絶対試して欲しい使い方5選!

10年以上の時を超え、世界中のソフトシンセ界を席巻した「Serum」がアップデートを発表しました。

もうこれは、私自身驚きましたし、SNS上では驚きの声とうれしい悲鳴があちこちに見られました。しかも、前世代を持っていれば無料アップデートという衝撃…。

正直いくらかかるのかと覚悟していた部分はありました。

しかし、勇んでアップデートしたものの私自身前世代の「Serum」を使いこなせていたかと言われれば、沈黙せざるを得ません。

海外の動画で勉強し、自分で触りまくってみた結果、今からでも「Serum2」を使いこなすために出来ることを今回は書いていきます。

私のような生粋のソフトシンセ音痴、プリセットしか使ったことない人やこれを機にSerum2はある程度使いこなしたいと思っている方に是非見て頂きたい内容となっています。

製品概要

Serum を作成した当初の動機は、存在しない夢のシンセサイザーを実現することでした。つまり、真に高品質のサウンド、視覚的でクリエイティブなワークフロー指向のインターフェイスを備え、サウンドの作成と変更を退屈ではなく楽しいものにし、必要に応じて「深く掘り下げる」機能、つまりウェーブテーブルを作成/インポート/編集/モーフィングし、再生時にリアルタイムで操作する機能を備えたウェーブテーブル シンセサイザーです。

Serum バージョン 2 は、音のパレットを全面的に開放し、ユーザーに驚異的なパワー、制御、および音の出力表現を提供します。多くのオシレーター タイプ、柔軟なエフェクト ルーティング、アルペジエーター、およびクリップ シーケンサーを備えています。Serum 2 の目標は、Serum ユーザーがサウンドと音楽のアイデアを完全に形にできるようにすることです。Serum 2 は Serum 1 所有者にとって無料アップグレードであることをお伝えしましたか? 生涯無料アップデートは、実際には生涯無料アップデートを意味します。

公式サイトより引用

革新的な進化を遂げた「Serum2」。

SNS上でもほぼ大歓迎といったところで、否定的な言葉を私は全く見かけませんでした。

オシレータの増加や、CLIP&ARP機能の追加など新機能に着目した記事や動画は沢山出ていますのでここでは割愛します。

「新機能が凄いのは分かった!んでそれをどう使えばいいんだよ!!」

これが私の率直な気持ちだったので、この解決策をSerum2の新機能と絡めながら提示していきます。

具体的な解決策

結論:前世代のプリセットを改造

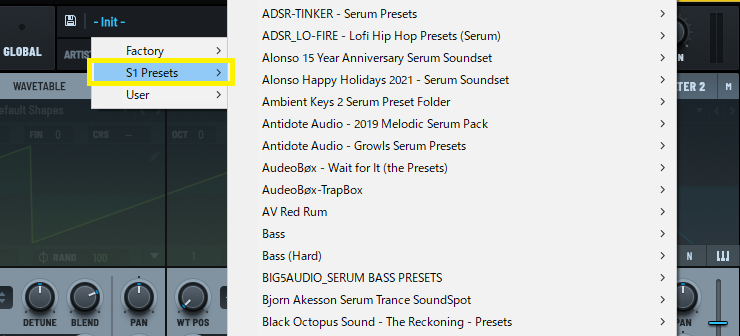

Serum2の数ある特徴の1つに「前世代のプリセットがそのまま使用可能」というものがあります。

前述したように私は音作りが苦手でプリセットを頼りにしてきました。

私の画像のようにプリセットが溢れてしまっています。

これらにはSerum2の新機能は搭載されていないので、自分なりの改造を加えることで「俺…Serum2を使えてるぜ!」という達成感を得ることが出来ると考えます。

①Bassプリセットにマルチサンプルを追加

今回新しく追加されたマルチサンプルオシレーターを使ってみます。

ビフォーの状態ですね。

そして追加するマルチサンプルがこちらです。

このマルチサンプルというのは、音階やベロシティによって発音サンプルを変えてくれるという優れものです。

シングルサンプルだと、サンプルの再生スピードを変えて音階を変えるので不自然に聞こえていたりしたのですがより自然で表情豊かな音になりました。

併せたものがこちらです。

音に迫力が出ました。

そして新しく搭載されたアルペジエーター機能をONにしてみます。

改造前と比べると全く見違えました。

これだけでも十分楽しくSerum2の新機能を享受することが出来ます。

Bassのマルチサンプルはデフォルトでは4種類準備されていますがサウンドフォント(SFZファイル)も読み込めるのでさらに拡充可能です。

②新FX:CONVOLVEは掛け得

Serum2で実装されたCONVOLVEはいわゆるConvolution Reverb(IRリバーブ)で、空間の響きをシミュレートしたものなのですがこれがめちゃくちゃ優秀です。

前世代のプリセットに使用するだけで音の雰囲気がガラッと変わりますし、PAD系やアンビエント系の音を作る時に多用することが出来ます。

今回は比較のためにシンプルなサイン波を使って比較してみます。

「MOON SHADOW」というプリセットは宇宙を感じさせるし、「GRANULAR BUBBLES」はグラニュラーっぽい音になるという…。

リバーブっぽさが必要なければギターキャビネット系を使えば丸みのある優しい音になります。

空間だけでなく音の質感そのものをガラッと変えてくれる頼もしいFXです。

③ドラムループをスライス

ループサンプルをスライスして新たなビートを作るというのは昔からある手法で、数多くのサンプラーで行うことが出来ます。

そして今回、Serum2でもそれが行えるようになりました。

今回は下のループを使用してみます。

方法は簡単で、WAVETABLEからSampleに変えて音源を投げ込むだけです。

そして右クリックから「Slice auto」を選ぶと、トランジェントを検知して各鍵盤に割り当ててくれます。

直接DAWに打ち込んでも良いのですがせっかくなので新機能の「CLIP」に打ち込んでみました。

操作してみた感じとしては、「もはやDAW」です。

SWING機能もあり、StudioOneにはパーセンテージでSWING度合いをいじれるパラメーターが無いのでここで調整するのはアリだと感じました。

そして打ち込んだノートをDAWに直接貼り付けることが出来ます。

そして出来たのがこちらです。

Sliceするだけならこれで終わりですが、Serum2には音作りのためのFXやオシレーター、WARP機能やフィルターが存在します。

ここでさらに音を作り込むことも可能というわけです。

私のようなソフトシンセ初心者でも何だかいろいろやれそうな気がしてきました。

④Spectralを恐る恐る触ってみる

前世代のプリセットを改造していくパターンなのですが、まずは改造前をお聞きください。

ここにSerum2に付属している「Harsh Ping」というサンプルをロードしてみます。

元々の音はこんな感じです。

これでも十分にいい感じなのですが、ここから魔改造をしてみましょう。

Spectralモードを使う時に私が「おっ!いいね!」と感じたのはGATEの適用でした。

音が少しずつ短くなっていき、コロコロ感やふわふわ感が出てきたように感じます。

がさっとした説明で申し訳ないのですが、下記動画を見てもらえるとなんとなく理解してもらえるかと思います。

サンプルを使って音を改造していく場合には、Spectralモードの方が音に分かりやすい変化があってテンションが上がります。

シンセ強者たちはいつもこんなパラメーターに囲まれて生きていたのかと畏怖の念を抱きます…。

⑤ついにGranularで音を作ってみる

そしてこれらを踏まえつつ、新しく追加されたGranularで音を作ってみました!

不慣れな分、3時間ぐらいかかりましたが…。

Granularを扱う時に大事だと思ったのは、「Density」と「Length」です。

Density

粒子の密度を設定します。右に回すほど、粒子の数は多くなります。

参考にした動画によると10グレイン以上使うことはめったにないとのことでした。

なので7~10の間で使用しています。

私の環境だとCPU負荷が高まりやすいので注意が必要です。

Length

粒子の間隔というか長さを決定します。短くするとすぐ音が返ってきます。それはそれでいい感じなのですが、私は1秒以上の長めで設定した方が各音にメリハリがついて好みでした。

また、これらの粒子の挙動(長さやパン、音量など)を「RAND」というノブではランダマイズすることが出来ます。

これも予測できない動きをする要素として音作りの際には取り入れてみるべきだと思いました。

そして前述した「CONVOLVE」との相性が抜群です。

是非試してみてください。

CPU負荷の対処法として

グラニュラーだけではないですがSerum2ではやたら重い音やプリセットが存在します。

その時の対処法として基礎的に挙げられるのは以下の3つです。

QUALTY

GLOBALから音のクオリティを決めることが出来ます。

デフォルトではUltraになってますが、負荷が高まるので、HighかGoodにしておきましょう。

UNISONの数

これも負荷が増える要因のひとつです。

いっぱい増やせば豪華でかっこいい音になるのは分かるのですが、背に腹は代えられないといったところでしょうか。

POLYの同時発音数

簡易的にすぐ変えられて便利なのはこのパラメーターだと思います。

プチプチ鳴り出したら、デフォルトは8なのですが6~7に変えるだけでだいぶ変わります。

シンセの音自体も多少響きや豊かさが変わってくるのですが、制作時には下げておいて、書き出しの時に元に戻すというやり方で難をしのぐことが出来ます。

合わせて聴いてみる

こうして聴いてみると、なかなか様になっているように感じました。

ソフトシンセ音痴の私でもここまで作れるようになったので改めてSerum2のパワーを思い知った次第です。

しかもここまで機能が増えておいて無料アップデートとは…。

余談ですが、海外のファーストインプレッション動画を見ていると「スティーブのやつやりじゃないか」「スティーブに感謝だね」と開発者の名前をしきりに呼んでいたのが面白かったです。

それほどにこのSerumというシンセは愛されているのだと感じました。

まだまだSerum2の奥は深く、これらの機能はほんの一部にすぎません。

更に有益な情報を発信していきたいと思います。

この記事は動画にもなっているので是非ご覧ください。

このブログ記事が、皆さんの音楽制作に役立つ情報を提供できることを願っています。

さらに詳しい情報や、ご意見ご感想があればぜひコメントをお待ちしています。