【イントロセール】Three-Body Technology社の「VO-TT」爆誕!ボーカルミックスの救世主!おすすめの使い方とレビュー!

禁断の組み合わせと言っても差し支えないでしょう。

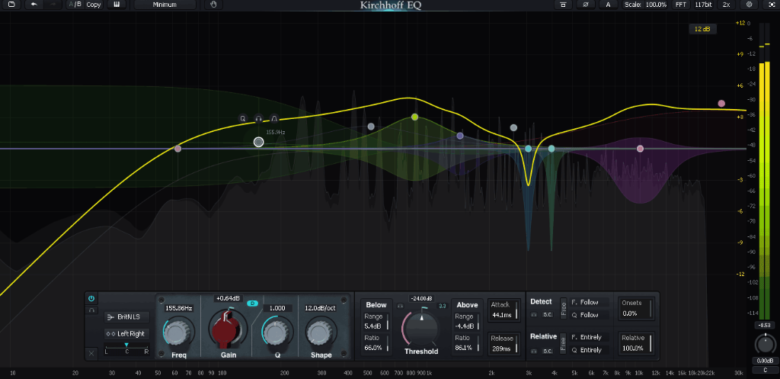

Kirchhoff-EQやCenozoix Compressorなど高品質かつ高精度な製品をリリースするThree-Body Technology社から新しい製品が登場しました。

それが今回紹介する「VO-TT」です。

何だか見たことあるUIとボーカル専用プロセッサーとの触れ込みに否が応でも期待が高まります。

今回は、デモってみたレビューと使い方の解説をしていきます。

製品概要

ボーカルミキシングに特化したOTTスタイルのマルチバンドダイナミクスプロセッサ

VO-TT (VOcal-oTT) は、直感的な OTT スタイルのマルチバンド ダイナミクス プロセッサで、ボーカル ミキシング用に独自に設計されています。VO-TT は、最小限の調整で瞬時に魔法のように機能し、あらゆるボーカル コンテンツをバランスの取れたプロフェッショナルなサウンドに変換します。OTT は「Over The Top」の略で、Ableton の Multiband Dynamics プロセッサのプリセットで、トラックを大胆かつエキサイティングで迫力のあるサウンドにすることで知られています。EDM プロデューサーに高く評価されていますが、オリジナルの OTT はボーカルに適用すると多くの制限があります。

VO-TT は、OTT コンセプト (エクスパンダー、アップワード コンプレッサー、ダウンワード コンプレッサー) を採用し、5 つのボーカル固有の周波数帯域にわたって「ちょうど良い」調整を行うことで、革新的な飛躍を遂げました。この設計により、手間をかけずに、ほぼ即座に完璧にバランスのとれたボーカル サウンドを実現できます。トラックをミックスする場合でも、ライブで演奏する場合でも、単に楽しむために歌う場合でも、VO-TT はあらゆるシナリオに適合する多目的ツールです。

本家サイトより引用

私が激アツだと思ってる点

前述したように、Three-Body Technology社は高品質なプロセッサーをリリースしまくっている新進気鋭の企業です。

それまでプロ仕様のEQと言えばFabFilter Pro-Q3(現在はQ4)だったのですが、その牙城に風穴を開けたのがKirchhoff-EQでした。

そのタイミングで私は名前を知り、そこからリリースされる製品たちもこぞって高品質かつ革新的な技術が導入されています。

そして、DTMをしていると絶対に名前を聴いたことのある「OTT」。

元々はAbletonLive内のプラグインプリセット名ですが、Serumで有名なXfer社が無償配布している同名プラグインが有名でしょう。

このXfer社のOTTはプロでも愛好家が多く、シンセ・ボーカル・ドラム・ベース・ギターなど「とりあえず挿しとけ」と言われるほどの強力なプラグインです。

つまり…!!

高い技術力で高品質な製品をリリースする「Three-Body Technology社」が、世界中で愛され続ける「OTT」にインスパイアされて作られたのが、「VO-TT」なのです。

VO-TTの使い方

まずは実際のデモ動画をご覧ください。

一気に音がスッキリして前に出てきました。

下処理は行ったうえで高域はディエッサー類で処理が必要になりそうです。

ちなみに使った曲は、「静寂と燃ゆ」という曲です。

良かったら聴いてみてください。

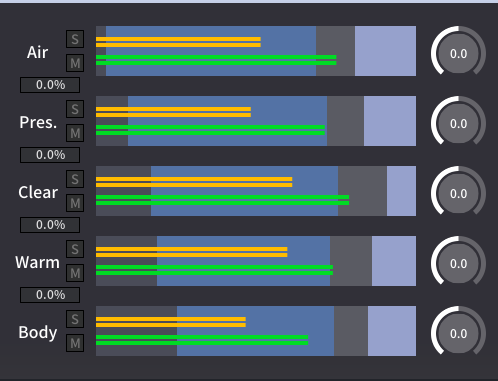

5つの周波数帯の設定

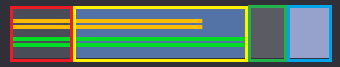

画面下部にあるグラフはボーカルの周波数帯域を5つに分けたものです。

Air

⻭擦⾳、息遣い、空気のような質感を含む超高域帯。

5KHzから始まって10kHz以上に大きく影響します。

Presence

明瞭度や鮮明さやトーンを左右する中高域帯。

3K~5KHz辺りに効いています。

Clear

ディテール、明瞭度、ボーカルの正確さを追加する中音域帯。

500Hz~5KHzまで広く影響しますが中心のポイントとしては1K~2KHzとなっています。

Warm

豊かさ、滑らかさを決める中低域帯。

200~500Hz辺りの声の太さを左右する辺りに効いています。

Body

基盤としての深みや豊かさやを付加する低域帯。

動き方はシェルビングフィルターのように200Hz辺り以下を担っています。

4つの動的処理

ボーカルはダイナミックレンジが広く周波数範囲ごとに異なるダイナミクスがあります。

なので多段的に適応するためこの製品ではエクスパンダーとアップワード&ダウンワードコンプレッションを設定しています。

パッと見では分かりづらいですが、上記の図を確認してみましょう。

エキスパンダー(赤)

このゾーンにある音はさらに低減されます。つまり歌っていない時のノイズを更に小さくするために使われます。

アップワード(黄)

このゾーンにある静かな信号は音量がブーストされます。安定した音量や、微細なボーカルの表現を際立たせることが出来ます。

null(緑)

ヌルと呼ばれるこの段階では処理は適用されません。ここをどの位置に設定するかによって音色や後述するスタイルの色合いが変化します。

ダウンワード(青)

いわゆる大きい音を圧縮するコンプレッサーの挙動をします。

つまり、黄&青は圧縮を緑色のnullに向かって行っているということです。

これらを5つの帯域別に連携して適用することで、堅牢で安定したバランスの取れたボーカルが出来上がるというわけです。

黄色&緑のグラフ

黄色が処理前の入力音量で、緑が処理後の出力音量を示しています。

各帯域がどのぐらい処理されているかを確認することが出来るのと同時に、nullゾーンの位置の調整に役立ちます。

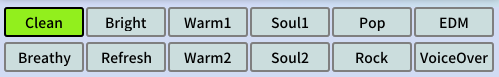

12の処理スタイル

デモ動画でも見たように各処理スタイルによって音の傾向が変わってきます。

これらは各音楽ジャンルに適用できるように設定されていますが、唯一「VoiceOver」はスピーチ用というか喋る声にも使えるよということなのかと思います。

また、スタイルごとでコンプレッサーの処理が変わるだけでなく、非表示のパラメーターが隠してあるらしくそれらも自動的に調整されているようです。

実践的なTIPS

1.OUTPUTで音量調整は絶対

挿した瞬間分かるのですが、めちゃくちゃ音が大きくなります。

前述のデモ動画では-10dBほど下げてやっと同じ音量になりました。

これは、アップワードコンプレッサーで小さな音がnullを目掛けて上方圧縮されているからなのですが、スタイルやamount量によっても随時変わっていくので適宜調整が必要です。

2.Amount量とMIX

デフォルトでは1.0となっていますが、私自身は0.3~0.8辺りが好みでした。

1で使う場面も無くはなさそうですが、それ以上となると極端な結果が返ってきてしまうので微妙な調整が必要になってきます。

その時に使えるのが「MIXノブ」です。

パラレルコンプ的な使用法が浮かびますが、私はあまり多用しなさそうです…。

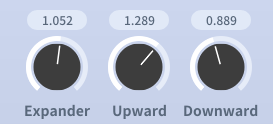

3.エクスパンダーとアップ&ダウンワードノブ

マニュアルを読むと、それぞれのノブで各ステージの圧縮比を決められるとあります。

つまりここではレシオが調整できると考えられます。

値を小さくするとより自然な圧縮になるということです。

その分効果は薄くなっていくので大きく動かす必要性はあまり感じませんでした。

エクスパンダーに関して量を増やしていくと、小さな音をより小さくしていきます。

ノイズの低減として有効ではありますが、使ってみると、歌い始めや歌い終わり、ブレスなどが不自然になりやすかったので要注意です。

4.各ゾーンの調整

上記の動画で分かるようにゾーン配置をドラッグすると移動させることが出来ます。

各ゾーンの比率は変更できないみたいです。

一応復習もかねて説明すると原理としては、左に動かすほど、ダウンワードコンプに触れる部分が多くなるので、圧縮量が多くなります。

つまり音が小さくなります。

逆に右に動かすほど、逆の理由で音が大きくなっていきます。

各帯域の出力音量は右端のノブで調整は出来ますが、コンプレッサー自体の動作が変わってくるので、このゾーンは色々触ってみてください。

これは良い。デモを是非。

個人的にめちゃくちゃ良いプロセッサーだと思います。

色んなボーカルプロセッサーを触ってきて、なんかシャリシャリした音になってしまうことが多かったのですが、「とりあえず…」と挿してみても破綻した音にならなかったので好印象です。

デモVerは、

登録不要&時間制限なし

10分ごとに2秒の無音が挿入

保存と読み込み無効

となっています。

「保存と読み込み無効」というのは、プロジェクトを閉じてしまうとデフォルトの状態に戻ってしまうということです。

なので、プロジェクト上で動作の確認をしてみる分には、ほぼデメリット無しです。

また、イントロセールもやっています。

ここまで良い感じに整えてくれると、ボーカル以外にも使用出来そうな気がしてきます。

引き続き実験してみます。

このブログ記事が、皆さんの音楽制作に役立つ情報を提供できることを願っています。

さらに詳しい情報や、ご意見ご感想があればぜひコメントをお待ちしています。